青海湖边千年岩画之谜

位于青海湖南岸黑马河乡的一个山沟中,一堆怪石嶙峋的山坡上,牧羊人意外发现了一处神秘的岩画。据相关专家推断,暗藏在这个村子里的岩画属于首次发现,距今有一千年左右的历史,对研究青海远古文化,高原先民图腾崇拜有着很大的作用。

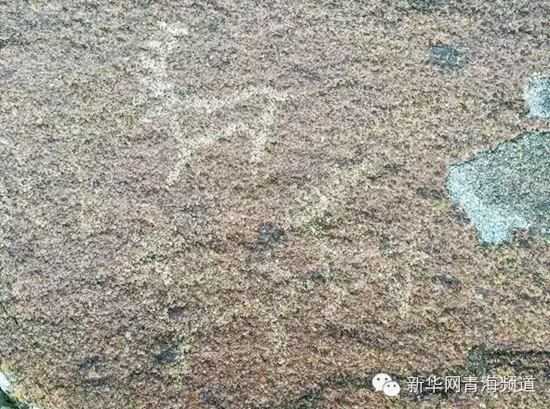

8月7日,记者在海南藏族自治州共和县黑马河乡加隆村采访时,从当地牧民久美南杰那里了解到,他在放羊时看到巨大的石头上有一些奇怪的图案。在对方的引领下,记者一行徒步来到当地人称之为“尔什盖”的一个山沟中。在一个名叫“扎西切岗”山的半山腰处,见到了牧羊人所说的神秘图案。

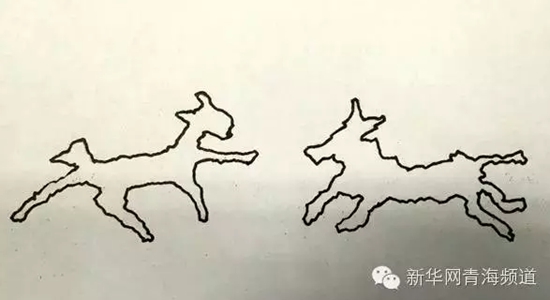

绘制有图案的这两块岩石呈东西方向排列,西面的这块巨石高约4米,宽三米多,表面光滑且平整。巨石上分布有不同形状的岩画,能依稀可辨的有6个图案。石头下半部分有4只类似鹿或羊的图案较为清晰,记者测量了其中的一只,高约32厘米,长约38厘米。石头上半部分有一对似乎玩耍的猎狗母子图案,一只长约36厘米,高约18厘米;较小的一只长约20厘米,高约13厘米。

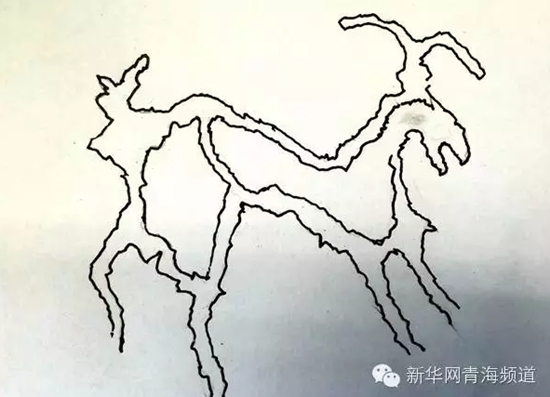

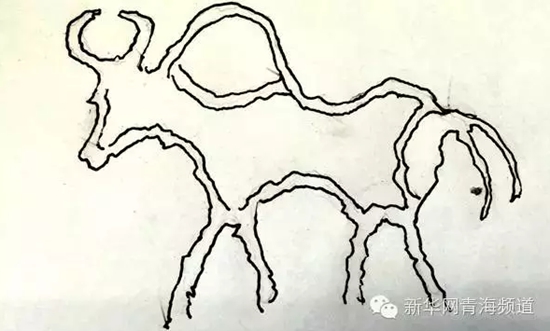

东面的这块巨石高约5米,宽约4米。石头上半部分明显有一只像羊一类的图案,长约45厘米,高约23厘米,犄角呈弯月形,线条对称且流畅。它的周围隐约有4到5只同类图案的动物,好似是一个群体。石头下半部分的这个图案更是让人惊讶,一只体型硕大的野牦牛赫然在上,高约40厘米,长竟有60厘米左右。野牦牛的脊背骨高高凸起,显得霸气十足。

随后,记者在附近的岩石群中寻找是否有类似岩画。然而由于年代久远,其余的岩画基本上无法辨认。

8月8日,记者联系到了青海省考古学者柳春诚先生,他曾为《青海岩画》一书绘制插图。他说,岩画记录了远古先民的生活情态、图腾崇拜等,是现在人研究那一时期人类活动的重要依据。通过这些岩画,还能窥见地球环境与生态物种的演变。青海是我国的岩画大省,是人类在古老高原上的文化记忆。青海湖畔的加隆岩画以前没有媒体报道,也没有相关学术文章提及,这一地方属于首次发现地。

“青海湖周边地区除了刚刚发现的加隆岩画外,还有湖里木沟岩画、切吉岩画等,它们应该属于同一时期的。根据学者推断,湖里木沟岩画创作时间是六到七世纪,那么加隆岩画距今也有千年左右的历史,有一定的史学价值和美学价值,也有很高的保护和研究价值。”柳春诚说。

[FS:PAGE]

学者观点

采访人物:青海省民间文艺家协会主席索南多杰

8月7日,记者与青海省民间文艺家协会主席索南多杰取得联系。对于记者提供的岩画,多年来从事地方历史文化研究的索南多杰兴趣浓厚,他认为这一处岩画再次证明了青海古羌戎文化,是镌刻在青海大地上的羌戎印记。

索南多杰告诉记者,他在基层考察当中也曾听说过加隆村的这处岩画,也和同事一同前去考察过,最让他为之惊叹的是岩石上残存的那只野牦牛的图案。这只巨型的野牦牛线条优美,体型硕大,高高耸起的肩胛骨显示着它的高傲与不可侵犯,而从那健壮的四肢,已然看到血脉在那一刻全然扩张。从这个图案不难推断,这一带曾是野生动物生存的家园,这是毋庸置疑的。

镌刻在青海大地的羌戎印记

同时,索南多杰认为这一处岩画的发现并不是孤立存在的。黑马河乡然去乎(藏语,意为弯曲沟)村以东约15公里的湖里木沟口两岸的半山坡上,周围水草丰美,地势平坦,是游牧人居住和放牧的好地方。这里有大量适于磨光作画的黑色变质岩,自然成了古羌人绘画创作的理想园地。目前发现的岩画内容丰富多彩,其中以动物为大宗,有野牦牛、狼、绵羊、鹿、狗、太阳及人物等。学者在这里还发现了两个简单的古藏文,真是匪夷所思。许多岩画由于年代久远,自然侵蚀严重,无法辨认。其特点大都是散刻在大小不一的磨光石上,全部是单体的画面。

共和县切吉乡东科村以西约1公里的日岗山顶还岩画遗存,索南多杰认为这一处岩画与加隆村岩画也有着某种联系。

“切吉,藏语意为法主。相传1730年夏日仓·噶丹嘉措在此讲经,故名。当地有一名叫‘切吉勒夸日’的拉则,是夏日仓·噶丹嘉措用来祭祀龙族的。这里的岩画共有两处,一处在东科村,另一处在切吉乡政府西北方向约8公里的阿龙鲜山顶上。这两处岩画均位于景色优美,地势相对平坦的高山顶,周围牧草丛生。据一些学者推断,这两处岩画都是用铁制工具敲凿而成。内容为野牦牛、绵羊、马、鹿、狼和狗。其中,一幅画面突出表现了马背上的骑士。”索南多杰说。

在索南多杰看来,这些岩画是古代活跃在共和盆地一带的“羌戎”先祖用智慧和汗水创作出来的经典作品,为全面了解当地历史文化提供了有力佐证。

采访人物:青海省考古学者柳春诚

如果说是暗藏在洞穴中的岩画能保存到今天并不难理解,可是裸露在自然中的加隆岩画缘何留存千年,风吹日晒下今天依旧能看到呢?对于这样的疑问,青海省著名考古学者柳春诚先生认为这是一个未解之谜。

8月9日,柳春诚先生在接受记者采访时说,岩画是古代人类刻画在岩石上的画,这些优美的艺术形象对于研究人类文明的进程有着巨大的作用,它使我们能够重新目睹远古社会人类生活的画面。

岩画缘何留存千年成未解之谜

“岩石,自从远古时代起,它就不断地被人类使用。岩石,同时也是世界上最早的绘画材料,古人在岩石上磨刻和涂画,来描绘人类的生活, 以及他们的想象和愿望,这就是岩画。岩画中的各种图像,构成了文字发明以前,原始人类最早的‘文献’。”柳春诚说。

在柳春诚先生看来,青海发现的岩画较多,内容有反映社会生产的,有狩猎、放牧、农业等;也有反映宗教信仰的,有祖先崇拜、祭祀仪式等;还有反映日常生活的,有村落、舞蹈等。这些岩画的绘画工具目前来说还是一个未解之谜,眼下比较成熟的解释有三种。

一是磨刻法,这种绘画岩画的手法,线条无明显的凹陷,画面平整光洁。二是敲凿法,学者认为古人用坚硬器物在岩石上敲击出许多窝点,最后把这些窝点连接成线条。第三种方法是线刻,古人用类似金属凿头勾勒出形象轮廓,然后掏深线条,从中添加矿物质原料,从而保持持久不变。

然而,柳春诚先生认为这三种说法都欠推敲。那时候不存在铁器,就连青铜器也没有出现。而且,从青海考古史或者省内外其他考古发掘来看,没有出土过一件铜凿一类的器物。其他两种方法,从目前发现的岩画现状来看,也存在很多疑点。

“就拿青海出土的玉器来说,有明显的切割痕迹和钻孔迹象。可是,到目前为止也没有一个权威的说法,古人是用什么样的一种工具,能将玉切割的如此完整。同样,岩画的制作工具是什么,学术界还没有一个明确的定论。目前看来,这还是一个未解之谜,留给学者的是一个亟待研究的领域。”柳春诚说。

[FS:PAGE]

现场目击

在岩画发现地,记者查看了周边的环境。两块巨石周边不规则地排列着一些乱石,然而这两块石头显得巨大而又表面光滑平整。沿着巨石向上前行,记者发现一些石头与石头之间有空隙,里面能容纳一到两个人的样子。

缘何会形成这种情形呢,也许这些分布不均匀的“石屋”是天然形成的,也可能是地震一类的地壳运动,导致山坡顶部的石头滑落而成,也不能排除这里是青海早期人类生活聚集地,他们用自己的双手建造了这些不规则的居住场所。

古羌人生存的绝佳场所

当记者爬上高坡,看到山顶处的几块表面比较平整的石头表面也有类似岩画的痕迹。可是,由于年代久远,图案已经无法辨认。看来,这里肯定有一个岩画群,并不是孤立存在的。

站在山坡向远处眺望,这是地处一个比较隐蔽的山谷,地势坐北朝南,阳光充足。山下是一条河流,岩画地不存在被洪水侵袭的情况。尤其重要的是,半山坡的乱石中,还有几汪泉水。泉水形成的小溪流边水草茂盛,水塘中还有几尾蝌蚪,草丛中青蛙跳来跳去,生态环境的确不错。

青海省社会科学院原副院长、我省著名历史学家崔永红教授在接受记者采访时说,岩画不仅涉及原始人类的经济、社会和生活,同时,岩画还作为人类的精神产品,以艺术语言打动人心。青海早期是羌戎之地,生活在青海的古羌人“逐水而居”。青海湖地区不管从现在生态来看,还是从古环境来推断,绝对是古羌人生活的绝佳场所。尤其是这些反应古人类自然生活场景岩画的发现,更加说明这一点。

[FS:PAGE]

延伸阅读

青海的岩画考古,始于上世纪70年代末。青海境内发现的第一处岩画是海北藏族自治州刚察县吉尔孟乡哈龙沟岩画。哈龙沟位于地势较平缓的山谷地段,东西宽1500米、南北长3500米。据有关资料显示,发现时,有些岩画所在的崖壁已经坍塌,因此考古学家推测,砾石之下可能还有部分岩画被掩埋。

青海是中国岩画的最早发现地

尽管如此,青海省文物考古研究所的专家们还是辨认出了这些特殊的文化符号:鹿、牦牛、骆驼、马、狼、羊。他们从哈龙沟的地貌及牧草生长情况推断,很久以前这里可能是一片沼泽或湖泊,是古人类居住的极佳场所。这次发现,使得青海成为中国发现并记录岩画最早的地区之一。此后,类似岩画在青海屡有发现。

1985年,考古工作者开始对青海岩画展开普查。此时,全国也正在开展北方草原岩画的大普查。随着野牛沟岩画、卢山岩画、勒巴沟摩崖等一大批岩画的相继发现,青海岩画为学者研究人类文明的演化,提供了重要的依据。

青海岩画主要分布在祁连山南麓、昆仑山及巴颜喀拉山这三大山系有水源的湖泊或河流地区,如青海湖周边的哈龙岩画、舍卜齐岩画、莫合口岩画、卡木屯岩画、切吉岩画、湖李木沟岩画等;玉树地区发现的岩画也集中分布在通天河及其支流的区域。

青海湖周边的岩画,海拔约3300米,向西、向南随着地势的升高,岩画分布也随之升高到3600米以上。玉树地区发现的4处岩画,海拔均超过4000米。曲麻莱县的章玛岩画,海拔达4482米,是目前青海境内海拔最高的一处岩画。