青海河湟射箭活动记述

久远的民间活动

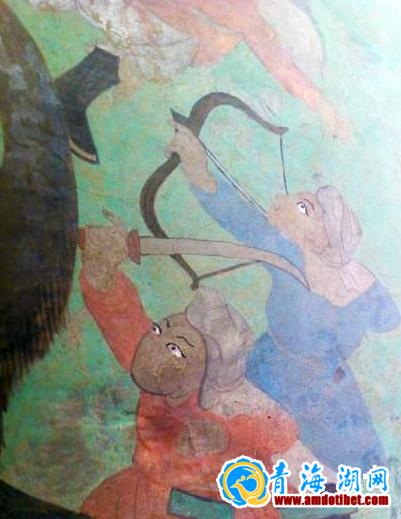

射箭既是远古祖先赖以谋生的手段,又与军事活动紧密联系, 还是世界上最古老的运动项目之一。据有关的考古资料,在距今2.8万多年前的山西峙峪人文化遗址中发现了磨制的石箭头,表明当时已经使用弓箭了。所以,在上古人类的心目中,弓箭自然就成了战胜天灾的一种威力无比的法宝,而最初的优秀射手也被当作神来崇拜。古代神话中的后羿,就是一位善射的英雄,传说他用弓箭射落了9个给人类带来灾难的太阳,为百姓创造了幸福。后羿,堪称远古时代第一个优秀射手。从此,射箭作为一项武艺活动,在历史上开始了其漫长的发展历程。

商周时代,由于青铜箭簇的大量使用,进一步提高了当时的射箭水平。商代已设立了专管射事的官或统率弓箭手的武官—射。 周代,射箭活动在社会生活中的地位进一步增强,被称为“男子之事”,“周礼”中记载的六艺“礼、乐、射、御、书、数”,即将射箭列入其中。

春秋战国时期,射箭得到了更大的发展。当时的诸子百家,也对射箭表现了极大的关注和热情。据《礼记?射义》所载,孔子在“翟相之圃”射箭时,观看的人围得像墙似的,这也许是孔子对弟子进行“射以观德”的教育;荀子、墨子等也都是射箭好手,并将射箭作为对学生进行教育的主要内容之一。当时,由于战事频繁,射箭的普及范围更为扩大。秦汉三国时代,射箭在卫国强兵的军事活动中仍然具有不可忽视的地位。当时军中涌现了许多善射的能手,最著名的是长于骑射的飞将军李广。据《汉书?李广传》记载,一次李广外出打猎,见草丛中卧着一只猛虎,他一箭射去,火星四溅,近前一看,原来是块大石头,而箭头则已深深地射进了石头之中。其后如“左右驰射”的董卓,“辕门射戟”的吕布,都是精于射箭的良将。

民族大融合时代的魏晋南北朝时期,射箭的竞技和娱乐色彩渐浓,并产生了正式的射箭竞赛活动。

“武举制”是唐代武则天首设的一项选拔与培养军事武艺人才的制度。在其中的9项测试科目中,仅射箭就占了5项,即长垛、马射、步射、平射和筒射。当时,妇女射箭活动也十分盛行,杜甫《哀江头》一诗中“翻身向天仰射云,一笑正坠双飞翼”正是对妇女们射箭技艺的形象描绘。由于射箭所具有的竞赛性与娱乐性,因而又常常成为文人们的一项文娱活动,唐代大诗人李白、杜甫,均是射箭能手。

宋代的射箭活动,在民间十分普及。辽、金、元统治下的北方少数民族,骑马射箭是他们生存的基本技能,如契丹族的射木兔、女真族的射柳、蒙古族的射狗草等习俗。这些射箭比赛都要求有很高的技巧,反映了北方少数民族对射箭的重视。 满族自谓以“骑射立国”,所以清代的射箭活动十分盛行。

康熙六十一年(公元1722年),将“木兰秋围”定为恒制,把承德作为专门射猎场所。这更促进了习射风气的盛行。当时流行的娱乐射法有“射月子”、“射鹄子”、“射捆”等,并都有较高的技巧要求。这表明此类射箭活动已逐渐脱离军事需求而具有明显的娱乐性,属于体育活动的范畴了。

清末,现代火器逐渐普及,射箭的军事意义逐渐消失,演变为纯粹的体育项目。我国现代的射箭运动,是继承古代传统、吸收近代世界射箭技术而发展起来的。

青海河湟地区的藏、回、汉等民族至今还保持着一年一度的传统民间射箭比赛。有些箭手的弓箭是家传了好几代的,依然弓不软、弦不松、箭不弯。

传说,很久以前,青海河湟地区的村与村,族与族之间为了纠纷 “打冤家”,造成很多悲剧。后来,人们想了个和解的办法,把“打冤家”改成射箭比武。通过热热闹闹的射箭比武拉和气,认“对磨子”,同时,也为了纪念当年用弓箭保卫过家园的祖先们。

事实上,青海河湟地区射箭历史悠久,它是与民族射箭历史一脉相承,与自己的生活习俗紧密相连。繁忙的劳作之余,他们用这项古 老的活动充实着自己的生活,联络着八方宾朋,推进历史、也延续生命。

[FS:PAGE]

河湟的百步穿杨

河湟地区射箭主要在以乐都、平安、民和为中心湟水河流域广泛开展,涉及平安的古城、沙沟、巴藏沟,乐都的下营、承台、峰堆、瞿昙、蒲台、中坝,民和的峡门、新民、西沟、杏垣、李尔堡等三个县的十五个乡(镇)100多个行政村,射箭队员大10万余人,加参与人员达20余万人。

青海河湟地区射箭是有一定的规程的。每年正月十三日,各村落的射箭队员们特别是藏族聚居村的射箭队员身着节日盛装,背上弓箭,带上柏香、酥油、炒面、香籽等,不约而同地来到本村的嘛尼坑或饿博 (饿博是修在山丫豁上的神架) 处,煨起桑烟,吹起海螺,围着嘛尼坑或俄博,顺时针旋转三周,并高喊:“拉加啰!拉加啰!拉加啰!” (即神灵保佑)。然后选出当年的箭头儿 (即射箭负责人)。选举结束后,在箭头儿的主持下,研究当年射箭比赛的次数和请箭的对象村落。最后分成几组,猜拳行令,载歌载舞,酒足饭饱,尽欢而散。当然这是最古朴、原生态的前期准备活动。 每当农历四月初八至五月端午之间是请箭 (即下请贴) 的季节。射箭活动一般多在农历四五月举行。这时春耕已完,青苗初绿,天气暖和,人心舒畅,正是举行大型民俗活动的好季节。射箭地点也不固定,轮流择地,主要是在省内外、县内外、乡与乡的村落之间相互邀约。箭手有藏、回、汉各族人民,大家相互竞赛,交流射技。根据祭弓时确定的方案,请箭者受本村落箭头儿的指派,手持用哈达或羊毛缠缚的两枝箭,去对方村落箭头儿家中请箭。对方若同意邀请,则将请箭者的两支箭留下来,并协商双方比赛的人数、具体日期等。一切商议妥当,热情款待请箭者。尔后双方准备“共馆”和制作箭靶。“共馆”是射箭队员组织制作招待客方的饭食。在开赛前的一两天内,队员们杀鸡、宰羊,妇女们擀长面、澄凉粉、炸油饼、蒸馍馍等,开始忙碌起来。“共馆”的好坏,不仅表明射箭双方队员们的热情程度,而且也反映出射箭双方村庄的生活水平。因此,人们对此都非常重视,有时甚至比射箭还重要。箭靶,古代称射候,是用皮革制成。现代的箭靶一般用杨柳枝编制而成,大小有两米见方,中间竖一簇馒头花 (狼毒花)扎成的花团或贴一张红纸,称“月儿” (即靶心)。在靶前的底部用柳条围成一个以靶宽的二分之一为直径的半圆圈为靶坑。设靶坑主要是为了照顾那些年老体弱的箭手们,尽管他们中靶次数少,但箭射进靶坑也是光荣的,算中箭数。在距箭靶 80—90 米的地方划一条射箭线(也叫比赛线)。此线的左方为客方队员射点,右方为主方队员射点,在两个射点的偏左和偏右离线前一米的地方,挖两个坑,称“中的坑”记分坑。开赛前在“中的坑”旁边磊起一堆称作“羊儿”的拳头大的石头,比赛时每中一箭向坑内放一只“羊儿”,以作计数。箭靶和射箭线的中间,还要磊起一圆柱形土堆,称“桑池”,用来煨桑祭弓用。以上各项工作准备就绪后,射箭队员们集合起来,由箭头宣布射箭注意事项,并做简短动员。

射箭比赛的日子是老百姓心目中神圣而热闹的节日。家家户户从头几天就准备好了待客的美味佳肴,而且把家里里里外外收拾得洁洁净净,射箭日就是他们的狂欢节。这天,箭手们拿出最好的衣服装饰自己。藏族头戴大檐礼帽,身穿氆氇褐衫或长袍,腰系红绿绫绸,足蹬黑皮靴,并按传统习俗,右臂不套袖子。回族则头戴顶帽,身穿白衬衫,黑坎肩,脚登黑皮鞋。汉族则身着颜色统一的传统服装。箭手们刻意装扮,其他人们也精心收拾,特别是那些藏族妇女们,穿上漂亮的藏族服装,头戴上扎花的礼帽,一种节日的气氛油然而生。箭手们所持的弓是“雕弧”,是弓匠专门制作的牛角弓,花纹丝丝,样式考究,没有好臂力是拉不开的。箭是木杆铁镞,尾带羽翎。 比赛之日主方队员 (指请箭者) 身着盛装,带上弓箭,早早来到箭场,煨起桑烟,吹响海螺,当香烟袅袅升入空中时,射箭队员们举起弓箭,围绕桑池,顺时针边转边喊“拉加落”,转过三圈后,边吼边跑,奔向射点,等待客方队员的来临。当客方箭手们在箭头儿的带领下,来到村界口时,老人们下马,年轻队员整装,排成一字形,连吼三声 (即吼—啊,吼—啊,吼—啊),告知主方队员他们已临近村庄。主方队员也要连吼三声,表示欢迎。客方射箭队员听见回音后,年轻队员跳着各种舞姿边喊边跳,飞快地跑向主方箭场,此时主方队员排成一字形队形,迎合客方队员的舞姿,伴随着客方队员一齐跑进箭场。此时,箭场上喊声雷动,场外观众一起拍手叫好,整个箭场气氛十分壮观。同时主方老年队员们手持哈达去迎接客方的老年队员。当哈达敬献给客方老年队后,将客人迎进客方的招待桌旁让座、敬酒,并祝客方队员“扎西德勒”。当主客方射箭队员都进入箭场后,双方又连喊三声,各自回到自己的射点准备。 主客方的箭头儿,他们都要按箭艺的好坏将自己的队员编成若干个班,特别是头班人次的选定十分重要,不仅要选那些虽不是每箭中靶心,也要箭不虚发的人来开靶,同时还要适当地选几 个属龙属虎且箭艺不错的人做为头班,以震慑对方,壮自己士气。 当双方箭头编班结束后,所有队员还要连吼三声后鸣炮开战。首先客方箭头宣读宣战词,主方队员接着宣读应战词,然后进行“开靶”仪式。开靶对任何一方都十分重要,开始如果开靶的人每箭中靶(箭中“月儿”更好),就给自己队开了好头,不仅大大鼓舞了本队的士气,同时对开靶不中箭一方是一个不小的压力。所以主客双方都非常重视选择开靶人,他们都是双方射箭队伍中的佼佼者。一开靶,说明射箭比赛已经开始,双方队员都十分关注,如自己队员射箭时,其余队员都要喊:“噢!噢!”来助威,当中射后,射箭者持弓飞速冲出射箭线,向靶方跑去,其余队员一字型跳起欢快的藏族舞蹈,还要边跳边喊,迎向中箭队员,最后很有礼貌地将弓接过来,一齐跑回本队射点地方,还要连吼几声来庆祝胜利。如果主客方队员的射艺差不多,你跑一次,我又跑起来,你吼一声,我又吼起来,吼声此起彼伏,场面十分热闹,蔚为壮观。开靶后按班次对对子比赛,他们把自己的射箭对子称“奔亚”“毛亚”“对矛子”,意思是像兄弟一样亲密的朋友。比赛时每方都要派出两名队员,一人计数,一人在对方“中的坑”旁监督,以免计数失误,造成双方不和。每个计数者当看见看靶人举起树枝说明所射箭已中靶,及时将“羊儿”放入“中的坑”内,计数人和监督人计算“羊儿”并登记在册,最后将上下午几轮的中箭数统计在一起,中箭多者为胜方。

射箭比赛结束前,还要进行与“开靶”仪式相对应的“盖靶” 仪式,“盖靶”所中之箭不计比赛,完全是一种友谊赛。这既是射箭比赛的善始善终,也是射箭礼节的完美无憾。参加“盖靶”的射手一般是每个队德高望众的老人,或者是当场比赛成绩出众者。“盖靶”比赛时,不论哪方队员开射,主客方队员都要一起呐喊助威,中箭后,全场出动,边喊边跑出射箭线,边歌边舞,观众也打口哨助威,全场欢声雷动,群情振奋,射手们完全沉浸在欢乐的海洋中。“盖靶”结束后,双方箭头(儿)沉浸在全体观众掌声和欢呼声中,与这些箭手们受到全场的崇敬和羡慕,和所有参与者一起分享胜利后的喜悦和满足。 比赛结束后主方村落以“共馆”形式热情招待客方箭手。吃完招待饭,主方村落要“送箭手”。“送箭手”是主方村妇女们的事。客方箭手和主队村妇女特别是年轻姑娘们去村外不远处对唱拉伊儿,谈情说爱。主方男人们一律不准干涉。否则意味着对客方队员们不礼貌。

[FS:PAGE]

浓厚的文化内涵

河湟地区射箭带有浓厚的文化内涵。射箭人视弓箭为神物,对弓箭是非常尊重的,平常放在家中最显要的地方,不敢亵渎。至于一些佛教寺院中供奉弓箭,这时人所尽知的。藏族人民在自己的村庄上修俄博时,用碗口粗细的木棒制做成箭,上面绑上哈达或羊毛,插在俄博的四方形框架中,不仅起镇邪降魔的作用,还有保护附近村庄风调雨顺,五谷丰登之意。藏族青年结婚时,先由媒婆将两支缠上羊毛和哈达的箭送到女方家中,预祝男女双方婚姻美满,白发偕老。娶亲时,将箭插在姑娘的衣领上,一路驱鬼赶魔,以保平安。射箭活动表达了人们祈丰求安、禳灾除祸的强烈愿望,具有明显的原始宗教特点。正是这种原始宗教的观念和和一些民俗活动紧密相连,成为各个群体用以表达自身生存愿望的一种形式,其目的在于免除农业灾祸和祈求平安福乐。

河湟流域有射箭习俗的自然村几乎村村都有射箭队,每年端午节前后,有计划、有组织的开展射箭比赛。箭队间的比赛自由商定,可在本乡镇的村与村之间举行,也可以跨乡镇进行比赛。每个箭队的队员一般在 30-50 人左右,射手有六七十岁的老人,也有十七八岁的青年,老中青合理组合。每个队根据各自实际,设有箭头、后勤、裁判、记分员、安全员等。射箭前制定纪律、约束队员,以“赛出水平、赛出风格、赛出文明”为宗旨。参赛双方队员不但要有高超的技艺,又要有饱满的精神和良好的素质,射箭比赛不仅是较量技艺、展示精神风貌的场所,更是交流情感、增进友谊、互学致富本领的机会。赛场上,这些平时一手拿铁锨,一手拿弓箭的农民们身着民族服装,显得英姿勃勃,粗犷豪放。每当一方队员命中一箭,其余队员会不约而同地列队上场,甩起长袖,跳起粗犷豪放的藏族舞蹈,汉族队员手拿扇子,腰系各色腰带,摇唱民间歌谣,以示庆贺。同时,用有节奏的欢呼声伴随舞姿展示团队精神,也激励对手亮出技艺、亮出水平。这是一种体育文化与歌舞文化的完美结合。

河湟地区射箭活动中的“共馆”即是一种传统礼节,同时又是成为一种传统饮食文化。射箭宣告结束后,主方射箭队员将自己的“奔亚”迎接到自己家中,待箭手们洗过手后,按辈份大小让座,献上酥油、奶茶、油饼、手抓等传统饭食,端上早已准备好的美味菜肴。这时主方队员手捧酒杯,首先敬给年老者或长辈,老年人接过酒后,用无名指沾酒向空中弹三次,表示向“官却森” (佛、法、僧) 敬酒,然后才能饮用。老年人喝过后,每个主方队员依次向自己的“奔亚”敬酒。这些都无不体现了民族传统文化在射箭习俗中的延续与发展。

射箭是一项民间体育活动,既融含着体育文化,又涵盖着饮食文化,同时还展现着丰厚的风俗文化、歌舞文化,以及浓厚的人情人世,因而有着旺盛的生命力和强烈的感染力,从而使这项活动经久不衰,甚至愈演愈烈,而且成为人们的一种期盼、一种等待、一种如痴如醉的向往、一种醉生梦死的知足。这首“花儿”便是情真意切的表达:“箭是伴儿弓是亲,练得腰酸腿疼;一年半载苦练功,箭场里要出个名声。”

一场射箭活动在狂欢中结束了,然而酣梦未醒,余味未尽,临行的送别又是一种补白、一种预示。全天比赛结束后,太阳落山时,全村妇女中的歌手,聚集到村口,拦住客方射手的马头 (当然在今天已全是由汽车取而代之了),高唱“花儿”,热情欢送,使饶有风味的赛箭活动又一次达到高潮。主方女子唱:“百花伙里的金石榴,千万人里的射手;尕马几勒住了慢慢走,谁是尕妹的对手?”客方男射手并不示弱,他骑马高唱:“凤在山头龙在海,龙风配下的精彩;香茶美酒桌上摆,多亏了尕妹的招待”。主方女子再唱:“松木箭杆牛角弓,花羽毛箭尾上耀人;远来的阿哥是能人,射穿了靶子的红心。”此时,客方众射手合唱:“箭场里没有个八里弓,箭手们咋射个箭哩;白天里没见个尕妹的面,射穿红心 (者) 叫谁看哩。”

这种“送箭手”一幕使人流连忘返,难以忘怀。当客方箭手返回时,主办方村的妇女们在村口,用“花儿”赞美箭手、传递友情、含蓄挽留。客方箭手也用“花儿”表示谢意,倾诉羡慕、婉转辞行。在这一唱一答的对唱中彰显着乐都农耕文化的内涵,又融知识、娱乐、友情为一体。

就这样,一场射箭在千呼万唤中开始了,在狂欢狂乐中展开了,又在依依不舍中结束了。从一乡到一乡,从一村到一村,年年岁岁,岁岁年年。

[FS:PAGE]

空前的射箭邀请赛

河湟是“彩陶的故乡”、“花儿的海洋”、“射箭的乐土”。

射箭这项民间活动只有走出河湟、走出青海,才能不断发展、壮大、传承,民族文化其实应该成为大众文化。

“以箭为媒,传承文化”为主题的国际民间射箭邀请赛应运而生,青海河湟地区射箭也终于不再“犹抱琵琶半遮面”,走出了河湟,走出了青海,在国际射箭舞台上拥有了一席之地。

2009年6月27日10 时许,新建成的乐都县城中心广场上,“2009青海乐都河湟民间射箭邀请赛”开幕式在这里隆重举行。踏着雄壮的 《运动员进行曲》的节拍,来自首都北京、重庆、香港特别行政区等省市区的九个代表队的运动员迈着矫健的步伐率先进入会场。紧接着,从江河湟头走来的果洛藏族自治州玛沁“阿尼玛卿”、海南藏族自治州“隆宝赛乾”、西宁老干部“宗喀”、海东地直机关、互助土族自治县以及东道主乐都县代表队身着各色民族服装,依次步入会场。参加这次比赛的共有27个代表队,200多名运动员。他们分别要在复合弓、反曲弓、传统弓的比赛中弯弓搭箭,一展高超的射箭水平。

民间射箭既是一项传统的体育运动,又是各族群众欢聚的盛会,已被列入国家级非物质文化遗产名录。为了进一步弘扬民族民间射箭文化,增进各民族之间的团结友谊,扩大河湟民间射箭比赛的影响力,提升乐都的知名度,乐都县精心筹办了“2009青海乐都河湟民间射箭邀请赛”。

大赛以“古都风采,共创和谐”为主题,旨在以箭为媒,架起欢聚河湟、结缘天下的桥梁,传承文明,增进友谊,达到弘扬民族传统文化和促进经济社会和谐发展的目的。

终于,河湟射箭揭开了它神秘的面纱,从边缘地带的民间走进主流文化的殿堂;从民间力量的推进成为政府主导的行动。

这是河湟射箭的一次历史性跨越,也是河湟文化的一次历史性突破。从此,河湟射箭将迈入新的历史阶段。一个好的举措将是一个好的开端。

2010年6月28 日中国青海河湟地区(乐都)国际民间射箭邀请赛在新建的乐都体育场隆重举行,来自德、澳、英、蒙古、法、韩6个国家和我国北京、河南、黑龙江、云南、浙江、河北、内蒙古、四川、山东、安徽、重庆、福建12个省区市以及省内12个州县的30支代表队共300多名运动员参加了比赛。邀请赛开幕式上,由 1600多名演员演出了《和谐乐都》大型文艺节目,来自国内外的比赛箭手和省内外的几万名观众浸沉在乐都文化的海洋里。“以箭为媒,传承文化”的射箭活动把民族传统体育项目推向了世界,让世界更进一步了解青海、了解河湟,充分展示了海东的悠久历史文化、优美自然景观、独特民族风情和全新发展风貌。为期两天的比赛中,将有来自英国、德国、韩国、蒙古国、澳大利亚、美国等国家以及来自省内外的30支代表队近300多名民间射箭爱好者,在传统弓、复合弓、反曲弓三个比赛项目展开激烈的角逐。

河湟射箭再一次迈开了它矫健的步伐,搭建了传统体育和文化与发展的平台,开辟了新的道路。

邀请赛营造了文明、发展、和谐的浓厚氛围,促进不同国家和地区民族文化的交流和融合,进一步扩大了河湟地区民间传统射箭的影响力,逐步打造成具有国际影响力的知名赛事,并将其建成发展区域经济,集文化、经贸、招商、旅游为一体的综合平台,集聚吸引更多国内外各界人士来河湟地区参与赛事,或合作交往,或观光休闲,或投资创业,以此推进河湟地区跨越发展、绿色发展、和谐发展和统筹发展。

这既是一种突破,也是一种利用。两者互为结合,互为推进。 青海河湟地区射箭成了河湟大地上盛开的马莲花,茁壮成长,艳丽多姿。 2011年国际民间射箭邀请赛在河湟大地的乐都如期举行,连续三届,步步登高,河湟射箭不仅得到发展壮大,而且成为在全国有影响力的品牌赛事。政府力量的推进为青海河湟地区射箭锦上添花,百步穿杨的河湟射箭也更为扬眉吐气,一展风采。这次活动有三个突破,一是国外队员人数大增加,国外及国内42支代表队的376名运动员参加本次邀请赛,其中有16支是来自英国、法国、德国等的国外代表队。二是活动内容大拓展,期间举办了中国?青海河湟地区(乐都)国际民间射艺研讨会。来自全国各地的射箭文化研究专家、弓箭制作专家、射艺专家和射箭文化名人齐聚一堂,共同探讨历史悠久的民间射艺活动,品味独具特色的河湟民间射箭技艺。三是活动宣传大突破,中央电视台、新华社、人民日报、中国国际广播电台城市频道、央视网、新华网、中华弓会网以及青海电视台、青海日报、西海农民报、西海都市报、西宁晚报、青海人民广播电台、海东电视台等近二十家中央和地方媒体对青海河湟地区射箭和邀请赛事进行了全方位报道。一时间,“河湟国际民间射箭邀请赛”在全国各大媒体纷纷亮相,“国际民间射箭邀请赛”也随之成为关键词。自古以来,河湟地区的先民就自制弓箭用于狩猎,今天,这一仍保留着最原始的民族民间射箭体育运动和传统射箭文化终于走向世界,令河湟人自豪,令先民们欣慰,也是为后人留下的精神财富。

多民族在这里交融,多文化在这里互渗。乐都县体育场西侧的射箭赛场上,身着传统服装的匈牙利弓箭手正在采用站射和跪射两种姿势进行表演,当满弓如月,赛场上顿时鸦雀无声,突然,只听“砰”的一声,射出的箭已稳稳钉在了靶心,潮水般的掌声在四面响起。

民族的就是大众的,大众的就具有强大的生命力和旺盛的拓展力。连续三年的国际民间射箭邀请赛已远远超出了原先的想象,提升才有跨越。万事俱备,2012年在各方的努力下乐都射箭上升为由中国射箭协会主办,青海省体育局、海东行署承办,有史以来海东地区举办的规模最大、水平最高、影响最广的大型体育活动。7月24日晚,2012中国青海河湟地区第一届国际民间射箭邀请赛在乐都隆重开幕。9点20分,来自中国、英国、巴西、澳大利亚等20多个国家和地区的497名运动员踏着欢快的音乐节拍缓缓步入会场,他们身着各自的民族盛装,引起现场观众的阵阵欢呼声。10点钟,省委副书记、省委政法委书记王建军宣布射箭邀请赛开幕!顿时,场内一片欢腾,随即表演了《活力海东》的大型文艺节目,晚会把射箭邀请赛推向了一个高潮。这次比赛参赛运动员在青海角弓、现代传统弓(A、B组)、反曲弓3个项目中进行三天的激烈角逐。

2014年中国青海河湟国际民间射箭邀请赛在全国唯一土族自治县--互助举行,大赛邀请美国、爱尔兰、土耳其等9个国家,国内北京、浙江、重庆等8支代表队和省内31支代表队205名队员参赛。互助土乡的射箭邀请赛是在历期“天佑德杯”射箭邀请赛的基础上进行的,也是河湟地区国际型民间射箭与土乡文化的第一次融合,为土乡人领略世界各地民间射箭文化、国际射箭友人欣赏土乡七彩文化搭建了跨越式的平台。在这次射箭邀请赛期间留下里程碑式历史意义的是,“中国射箭协会传统弓分会成立大会”在这里顺利召开,经中国射箭协会批准,传统弓分会宣告正式成立,在成立大会上通过了《中国射箭协会传统弓分会工作条例》,并成立了传统弓分会理事会。这意味着传统射箭在整个射箭运动中具有重要的历史和现实意义,为更好地传承、弘扬和发展传统射箭奠定了坚实组织基础,为全国千万名传统射箭爱好者圆了梦,也开辟了中国传统弓射箭的新纪元。

经过近一年的努力和筹备,由中国射箭运动协会、青海省体育局、省民族宗教事务委员会、海东市人民政府、省体育总会主办的首届国际民族传统射箭精英赛于2015年9月在青海河湟地区的乐都举办,来自美国、法国、俄罗斯等21个国家和地区的105支代表队,1057名民间射箭健儿,在河湟地区这片热土上展开包括传统角弓、现代传统弓、反曲弓和复合弓共4种弓种项目的“厮杀”。因此,这项赛事成为国内民族民间传统射箭比赛中规格级别最高、少数民族选手最多、参赛国家和地区最广、弓种和项目最全的国际射箭赛,得到了国际箭联和中国射箭协会的认同和支持。这次射箭赛不仅是一项国际赛事“强势来袭”,更是我省着力打造的本土自主民族民间传统射箭品牌赛事,对于促进我省体育事业和体育产业持续健康发展具有极大的推动作用。

通过民间射箭邀请赛,充分展示了民族民间射箭的独特魅力,加强了不同国家和地区之间的友好交往,让人们尽情领略到河湟人民的热情好客和河湟地区经济社会发展成果,体现了“以箭为媒,结缘天下,相聚海东,共谋发展”的办赛主旨,对弘扬民族民间射箭文化,提升“大美青海、风情海东”新形象发挥出积极的推动作用。从河湟射箭到国际民间射箭邀请赛是射箭的跨越、海东的跨越,也是青海民族民间文化的跨越。更深层次上是和谐社会的跨越、中华民族复兴的跨越。这种跨越必将联通过去、开创未来,走进新的时代。(罗尖措:青海省海东市乐都区政协主席)