藏传佛教典型名词解释

.jpg)

煨桑

煨桑是藏民族最普遍的一种宗教祈愿礼俗,是宗教场所不可或缺的形式之一,燃起桑烟有清香舒适之感。

煨桑就是用松柏枝焚起的霭蔼烟雾,是藏族祭天地诸神的仪式。在藏族地区,几乎每家每户,以及各大寺院都备有桑炉或者煨桑台,每逢藏历新年,初一十五等吉祥和殊胜的日子,人们起的很早,第一件事就是煨桑祭神,素以第一个去煨桑的人为荣。寺院则是天天煨桑,桑烟不断。信徒们赶往寺院的第一件事情便是,在已经燃起的煨桑堆上加松柏枝、桑面(糍粑)等物,还要献酒洒浆,跪拜叩首。据说在煨桑的过程中产生的烟雾,不仅使凡人有舒适感,山神也会十分高兴。因而信徒们以此作为祈福的一种形式,希望神会降福于敬奉它的人们。

“桑”是藏语,其本意为“清洗、消除、驱除”等净化之意。煨桑时除点燃有香味的干柏技和香草外,还有糌粑、茶叶、糖、苹果、清水等众多食品,所以煨桑有两层含义,一是净化,二是祭祀献供。佛经上说,神灵不食人间烟火,只要闻到桑烟之香味便宛如赴宴,藏语称其为“智萨”(即食味)。所以僧俗民众总是到寺院、山顶煨桑祭神,给神灵以美味,给自己以精神解脱。

磕长头

“磕长头”是藏传佛教信仰者最至诚的礼佛方式之一。佛经中说,这样顶礼一次,将获得身下所覆盖的面积直至金刚大地以上所有微尘数的转轮王位,或者得到佛陀无见顶相的功德。尤其以上师作为对境,在他面前恭敬顶礼和祈祷,《菩提道次第论讲义》、《事师五十颂讲义》中都说了,这种功德不可思议。

磕头朝圣的人在其五体投地的时候,是为“身”敬;同时口中不断念咒,是为“语”敬;心中不断想念着佛,是为“意”敬。三者得到了很好的统一。“磕长头”分为长途(历数月经年,风餐露宿,匍匐于沙石冰雪之上,坚定地向目的地进发)、短途(数小时、十天半月)、就地三种。

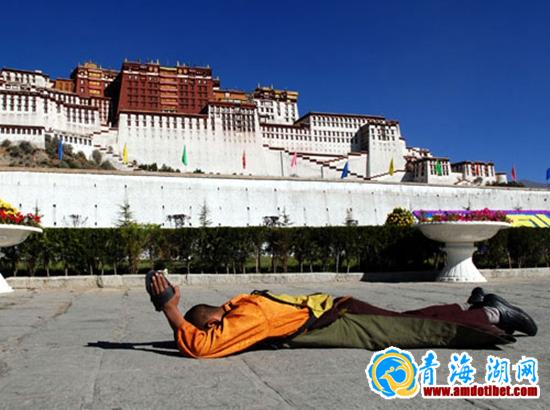

磕长头时两手合十,表示领会了佛的旨意和教诲,触额、触口、触胸,表示身、语、意与佛相融,合为一体。信徒们认 为在一生修行中,至少要磕十万次长头,叩头时赤脚,这样才算虔诚。磕长头首先取立正姿势,一边念六字真言,一边双手合十,高举过头,然后行一步;双手继续合十,移至面前,再行一步;双手合十移至胸前,迈第三步时,双手自胸前移开,与地面平行前身,掌心朝下俯地,膝盖先着地,后全身俯地,额头轻叩地面。再站起,重新开始。在此过程中,口与手并用,六字真言诵念之声连续不断。

磕长头不光能够除去色身的障碍,使身体快速恢复健康,最重要的是能够消除自身的业障。

[FS:PAGE]

放生

佛教认为:一切众生都具有生命,都有苦乐感受,在佛陀的大悲心中,对于有情没有亲疏之分,一切都是平等的,既不会偏袒人,也不会偏袒动物。凡是具有生命的,是不可以伤害的。杀生的罪过很大,因为任何众生,对于自己的生命是十分爱惜的,不怕死的众生是很稀少的,谁也不愿意别人杀害自己,也不愿意指使他人杀害自己,自己也不杀害谁,也不指使别人去杀谁。

不做恶事,多做善事,普渡众生,积功积德是佛陀的教诲,是佛教放生功德之所在,藏族于公元七世纪制定的《十善法》中有一条是 “不杀生”,要求僧人做到舍弃杀生,保护所以生命的善业。放生一般有三种形式,一是将自己饲养拥有的家畜家禽,解除他们对死亡的恐惧;二是不属于自己拥有的生命,在即将被人或被动物杀害时,给予妥当放生,解除死亡恐惧;三是以清净意乐地劝阻他人舍弃杀生,并行放生。

放生一般选择在善行增上的节日,藏历藏月初一至十五之间是佛陀亲现神变的节目,四月初七是佛陀将生日,四月十五日是佛陀成就日,六月初四是佛陀转法轮日,六月十五是佛陀入胎日,九月二十二是佛陀天降日,每月十五日、三十日和初八日,分别是阿弥陀佛,释迦牟尼佛、药师佛的节日,六月初六是莲花生大师在“达那郭夏”海中诞生日。这些都是放生日。另外,凡是自己居住地区所流行的佛菩萨节日,也可以放生。也可以随各自的方便随时放生。放生时,如有僧人迎请念颂放生经。如果自己会念更好。

经幡

在西藏,随处可见挂在山顶山口、江畔河边、道旁以及寺庙等各处被认为有灵气地方的五彩经幡。之所以被称作经幡,是因为这些幡上面都印有佛经,在信奉藏传佛教的人们看来,随风而舞的经幡飘动一下,就是诵经一次,在不停地向神传达人的愿望,祈求神的庇佑。这样,经幡便成为连接神与人的纽带。风幡所在即意味着神灵所在,也意味着人们对神灵的祈求所在。风幡寄托着人们美好的愿望。

经幡有长有短,图案也各不相同。最长的经幡有3—5米长,60厘米宽,上面印有佛经和鸟兽图案,颜色或红或白,一般侧挂在广场、寺庙前的经幡杆上。短的经幡一般是呈蓝白红绿黄五色的方形经幡,上面印有佛经和鸟兽图案,往往被穿在一根长绳子上,横挂在人烟稀少的山口。挂在房顶上面的经幡一般是星火无字幡,由上面五块蓝白红绿黄色的幡条和下面一块单色镶边的主幡组成。这些五彩缤纷的经幡,其颜色都有固定的含意。蓝幡是天空的象征,白幡是白云的象征,红幡是火焰的象征,绿幡是绿水的象征,黄幡是土地的象征。这样一来,也固定了经幡从上到下的排列顺序,如同蓝天在上、黄土在下的大自然千古不变一样,各色经幡的排列顺序也不能改变。挂经幡是祈求福运隆昌,消灾灭殃。

隆达

隆达也称“风马旗”,“隆”在藏语中是风的意思,“达”是马的意思。是将佛经和骏马等“五雄”图案印制在五色方形纸块之上,在垭口与山顶乘风放飞隆达,纷纷扬扬的隆达雪片般飘入云端,表达着对山神、上天的敬意,也是向诸神祈求福运。

[FS:PAGE]

廓拉

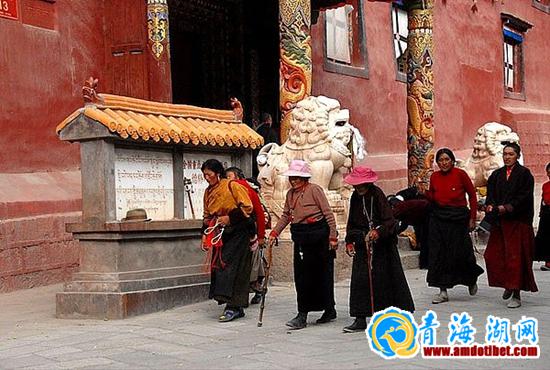

廓拉藏语意为转圈,亦称转经,即围绕神山、圣湖或寺院佛塔绕行的祈祷仪式。藏族信教群众认为,神山、圣湖养育了他们,而山神、龙神(水神)又护佑着他们,因此对神山圣湖常怀有一种感念之情,认为能绕行这些神圣的地方一周,可得到礼佛敬神的功德,于是他们就不避风险、不知疲倦地转廓拉。转廓拉有步行和磕长头两种方式。前者手摇玛尼经轮,口诵六字真言,身背行装绕转;后者以等身叩拜,即磕长头绕转,通常绕神山、圣湖一周,须数日或数月。人们带上干粮和饮水,餐风路宿、含辛茹苦地跋涉和叩拜,用步履和身体等量着神圣的土地。

拉则

“拉则”,亦称“鄂博”(蒙古语)。汉文意为“山顶上插有风旗的石堆”。

拉则的用途也有多种,如为部落保平安、家族的繁衍、求得财富、消除灾难等。另外,有些拉则专门是两个部落地理分界而建的标志。拉则中既有属于一个部落的或数个部落共同的,或某一地区的,还有些拉则是属于某个家族或单个家庭的。拉则是西藏高原古老的原始宗教、苯教和民间民俗文化传统,后来藏传佛教也完全继承了通过建立“拉则”来祭祀山神的古老习俗。拉则在发展中还形成了有关“拉则”供祭仪轨的经典。

插彩箭

拉则建成后,每年都要按期祭祀。民间喜闻乐见的“插箭节”就是每家每户以向山神祭供神箭为主题,同时也辅以祭献风马、经幡、煨桑等祭祀内容的节日。其神箭长约3米,箭尾削成箭镞状,箭首装3块彩绘木板,象征箭羽,其上彩绘象、龙、狮、虎4种动物图案。箭是献给山神的重要礼物,即给山神贡献守护神山的兵器。

插箭之前先要在山顶挖好一个宝坑,然后由活佛和长者在坑里放粮食、茶叶、柏香、绸缎及许多物品,尔后大家共同竖起长约十几米长的第一支箭,箭端上挂满了哈达和各种彩带。这时人们就一起围着煨桑台转经,并围绕第一支箭插上其余几十支箭,并用各种彩带和羊毛绳牢牢捆绑在一起,以示团结友爱。然后,每人把代表自己家庭的那支箭插在长箭周围。又从插箭的地方往山顶拉上很多经幡。插完箭后,大家庭欢呼,向空中抛撒印在五色纸上的风马。

[FS:PAGE]

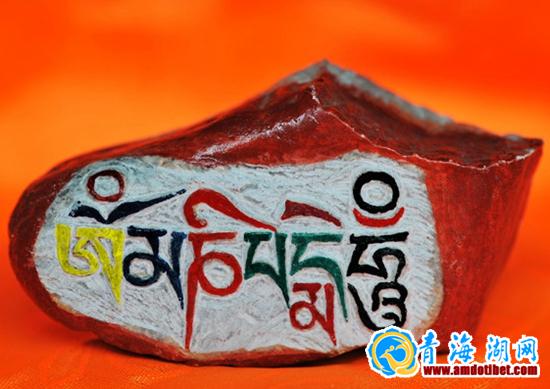

六字真言

六字真言即“嗡嘛呢呗咪吽”,也称为六字大明咒。六字真言可封闭六道轮回之门,亦可超越世间的成就,同时为成就日后的佛果铺路,达到不退转之心。可去除无始以来的业障,且如同诸佛菩萨亲临灌顶,更无价的是六字真言用是六种智慧来对治六道众生不同的烦恼:

嗡:白色之平等性智光,净除在天道中之骄傲及我执,断除堕落、变异之苦;嘛:绿色之成所作智光,净除阿修罗道中之忌妒,断除斗争之苦;呢:黄色之自生本智光,净除人道中之无明及贪欲,断除生、老、病、死、贫苦之灾;呗:蓝色之法界体性智光,净除畜牲道中愚痴,断除暗哑苦;咪:红色之妙观察智光,净除饿鬼道中之悭吝,断除饥渴苦;吽:黑蓝色之大圆镜智光,净除地狱中之瞋恨,断除热寒苦。

《甘珠尔》中言,六字真言之功德有十种:1、去除一切鬼魅妖魔等害;2、除去一切寒热痰气各种疾病;3、救度一切水火刀兵等苦;4、得一切福德壽命等自在;5、得一切福德寿命等自在;6、除一切破戒诸恶;7、消灭诸障获十地五道;8、念十万遍能破三途门;9、念百万遍能度六道众生;10、念千万遍以上,决得菩提果,成佛无碍。

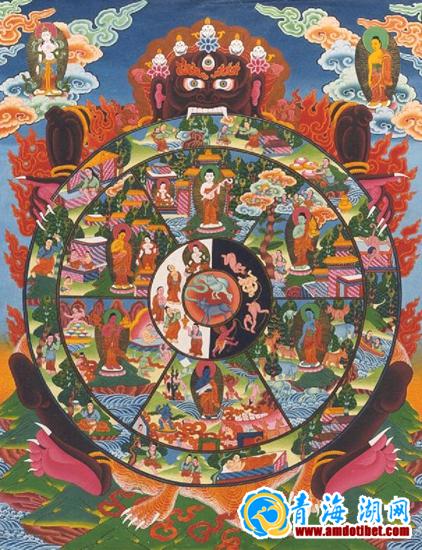

六道轮回

信仰佛教的第一步就是深信六道轮回和因果相续,因缘生法,从而产生怖畏心和出离心。佛教认为,人及众生并非仅有一次生死,而是有前世、后世乃至生生世世,绝大多数皆在生死中流转。依众生所具善恶之业的多少,而轮回于六道。这六道是天道、人道、阿修罗道、畜生道、饿鬼道、地狱道。前三道为善道,后三道为恶道。

在六道轮回中贪、瞋、痴为三毒。三毒念是烦恼的根源,也是令众生不断生死轮回的根本原因。而痴为根本,后生贪、瞋。

人间的苦有很多,但可归纳为八苦:生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五取蕴苦。脱离苦海,就要追求解脱,所以就要修习佛法,只有佛法才能救度众生。