藏传佛教的形成与发展

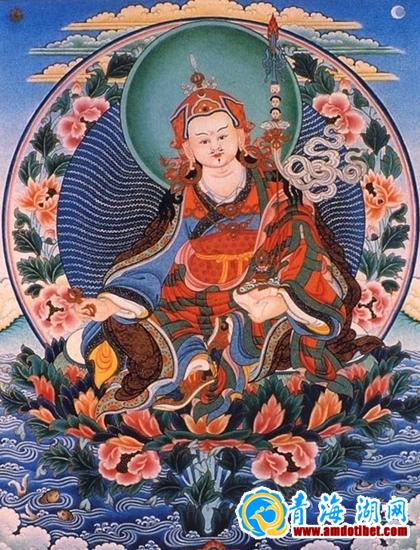

印度高僧莲花生大师为藏密鼻祖,亦是宁玛派的传承祖师

佛教在吐蕃的传播

藏族许多史料中记载,吐蕃第28代藏王拉妥妥日年赞80岁时,即公元335年,传说天降神物,实则是印度僧人洛桑措和译师黎提斯将佛经和佛塔带入藏地,虽然,国王不识印度文,藏印语言不通,不知佛经和佛塔为何物,只有作神物供奉在宫中,但是一般认为这是佛教传入藏区的开始。

佛教于松赞干布时期(公元7世纪中叶)正式传入吐蕃。

公元7世纪,松赞干布统一了青藏高原,建立了吐蕃王朝政权。他不仅在军事方面有相当才干,并且在内政方面也有所建树,藏文就是他命臣下创制的。他还制定法律、厘定宫制,使一个新兴的奴隶制政权初具规模。藏文的创制结束了吐蕃无文字的落后时代而跨入新的文明时期,故从公元7世纪中叶开始,吐蕃已有能力和条件从事佛经翻译,为佛教正式传入吐蕃奠定了基础。所以,吐蕃迟至公元7世纪中叶才拉开翻译佛经的序幕。

为了提高自己的地位和吐蕃的生产技术,丰富吐蕃文化生活,对工艺技术较为先进的尼泊尔,对经济文化冠绝当时的唐王朝采取了联姻修好的办法,他先后迎娶了尼泊尔赤尊公主和唐朝文成公主为妃,两位公主都笃信佛教,他们各自都带来了些佛像、法物、经典,以及替她们供佛的僧人到西藏。她们在松赞干布的支持下各自建立了佛教道场大、小昭寺。对吐蕃王室及社会产生一定影响。吐蕃社会得到空前发展,

据史料记载,松赞干布时期当时吐蕃还没有产生本土藏族出家僧尼,而且从外地迎请的佛教僧侣的数量也极其有限,聘请的印度、尼泊尔和汉地学僧,他们完成译经任务后,又被吐蕃及时送回各自的故里。并没有提供长期在吐蕃传教或生活的客观条件,纯正的佛教当时并不能融入吐蕃社会。当时在吐蕃无论做何事都要与本教的基本观念相一致,佛教只是通过本教的仪轨流传,并没有真正发挥出佛教自身特有的宗教功能。虽然在松赞干布时期佛教尚未在吐蕃社会中真正立足,但是松赞干布十分认同佛教的教义,他在制定吐蕃法律时,参考并吸收了部分佛教内容。出台了《十善法》和《清净十六条法》,对吐蕃臣民接近佛法或了解佛教起到了重要作用。

松赞干布之后的贡松贡赞、芒松芒赞、都松芒波杰即吐蕃三代赞普时期,佛教在吐蕃不但没有得到进一步传播,而且佛教与吐蕃王室之间业已存在的密切关系也有所松懈,至赤德祖赞(公元705年—755年在位)时期,吐蕃王室又对佛教有所关注。公元710年,赤德祖赞迎娶唐朝金城公主,金城公主在吐蕃首先将文成公主带到吐蕃的已埋在地下达几个朝代之久的释迦牟尼佛像移置在大昭寺,并请汉地和尚来供养佛像和管理香火;其次,金城公主协助赞普为外地受难僧众创造条件以维护他们的宗教信仰。由于金城公主在吐蕃积极参与倡佛活动,当时在吐蕃兴驻建造了数座佛殿,而且聚集了不少外地僧人。由于西域和汉地僧众进入吐蕃,并在那里生活和开展宗教活动,大大加深了佛教在吐蕃的影响。

[FS:PAGE]

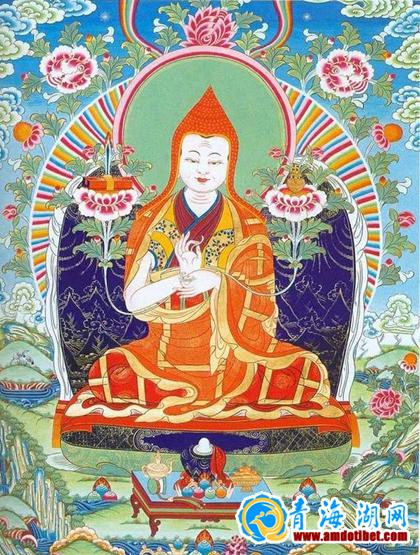

宗喀巴大师是藏传佛教格鲁派的创立者、佛教理论家

藏传佛教的形成和发展

藏传佛教的形成,是在公元8世纪中叶吐蕃赞普赤松德赞时期开始,佛教传入并最终立足于吐蕃,从而拉开了藏传佛教形成的序幕。

佛教在西藏发展的历史分两个历史阶段,藏文史籍一般称“前弘期”和“后弘期”。7世纪中叶到9世纪中叶约2百年为前弘期。这一时期,佛教在吐蕃还是一种外来宗教,它在与当地原有的本教不断斗争中发展起来,其间曾一度占优势。赤松德赞(755一797在位)时从印度迎来寂护和莲花生两大师,建立桑耶寺和僧团组织。期间,在印传佛教和汉传佛教之间曾引发一场争论(792—794),最终印传佛教在赞普的支持下得以取胜。赤祖德赞(815一838在位)时,又委僧人为大相,并规定七户养僧一人之制等,佛教得到进一步发展。他的继任者赞普达玛期间,佛教遭受严重打击,但其后约百年,卫藏地区的佛教仍不绝如缕。

10世纪,佛教逐渐由西康、青海、阿里等地将戒律传回卫藏地区。同时有一些人去印度求法,其中最有成绩的是仁钦桑波(958—1055),译出以密宗为主的不少显密经典。又从印度迎请阿底峡进藏,主要传授显宗教理,兼及密宗。这样,佛教逐渐在吐蕃复兴,并发展成独具高原民族特色的藏传佛教,而且从11世纪开始陆续形成各种支派,到15世纪初格鲁派的形成,藏传佛教的派别分支才最终定型。主要有宁玛派、噶当派、萨迦派、噶举派等前期四大派和后期的格鲁派等。格鲁派兴起后,噶当派则并入格鲁派而不单独存在。藏传佛教的派别差异既不像印度的小乘十八派是由于其遵行的戒律不同而分派,也有异于印度的大乘因其主张的教义不同而分派。其派别差异是因不同师承、不同修持教授、所据不同经典和对经典的不同理解等佛教内部因素和不同地域、不同施主等教外因素而形成众多派别。