噶举派

作者:

来源:

时间:2021-02-07 16:01:19

点击数:

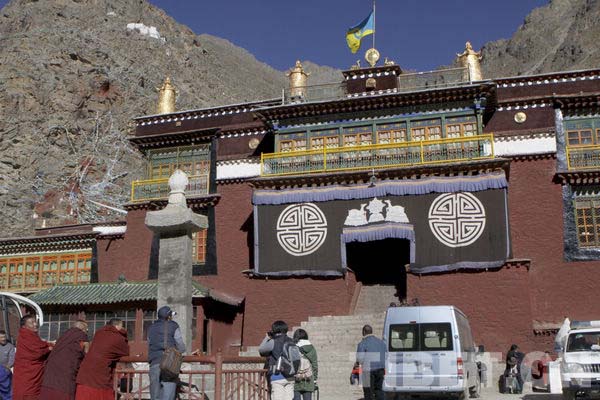

藏传佛教噶举派,旧译迦举派,公元11、12世纪藏传佛教后弘时期产生和发展起来的一大教派。该派传承从总体看有远传和近传之分,其中远传的语旨又分为四大语旨:第一语旨,由金刚持传与因陀罗菩提王、龙所变化的瑜伽母、地神毗苏迦瓦、大成就者萨罗诃和圣龙树尊师。是从龙树尊师听受了父续《密集》及其圆满次第五次第的当面指点、《金刚四座》续及其口诀、“六法”中的幻身和迁识与入舍等而领受的彼等的语旨。第二语旨,金刚持传与智慧空行母、古古日巴、咱热耶巴等的语旨。是从咱热耶巴听受了母续《玛哈摩耶》与“六法”中诸梦境法类而领受的语旨。第三语旨,是由金刚持传与金刚手、卓毗赫鲁迦、毗哈那班杂和罗瓦巴,又从罗瓦巴听受了《胜乐》等母续全部和“六法”中的光明为主的圆满次第的诸法类而领受的彼等语旨。第四语旨,由金刚持传与金刚手、无支分金刚、莲花金刚和善缘空行母。是从善缘空行母听受了《吉祥喜金刚本续》诸续和“六法”的教授全部,此外特别领受了“拙火”的语旨。如是佛金刚持的证悟义理的传承便完全转移到了印度高僧德洛巴的心相续之中。他又从咱热耶巴学习了“拙火定”的语旨,从龙树学习了幻身与光明的语旨,从罗瓦巴学习了梦境的语旨,从乐成空行母学习了“中有”与“往生”的语旨,此外,又从因陀罗菩提王听受了他身智的教授和从摩定喀听受了“夺舍法”的教授等语旨。这四种远传语旨皆源于印度诸大成就者,虽稍有不同之处,但主旨是相同的。所说的近传,主要指印度高僧德洛巴和此后的那若巴二位大师。因德洛巴大师是直接从佛金刚持听受了密宗四续部的教授和金刚瑜伽母付予了耳传宝三法类藏,所以一切教授的精华皆集于德洛巴大师一身。那若巴是德洛巴的亲炙弟子,他经受了十二种生死攸关的大苦行和考验后,将上师所有密法全部学到手,玛尔巴•却吉洛哲又是那若巴大师的亲传弟子,几次赴印克服各种困难,方才将那若巴大师所拥有的教法全部学到手,他又传给弟子米拉日巴,米拉又传给达波拉杰、热琼巴等,逐渐形成了噶举派。该派从远传和近传主要修学密宗法类,修学方法必须通过口耳相承,从不间断。噶举派的“噶”是指上师的言教或曰佛语,即语旨。“举”,意为传承,传承金刚持佛亲口所传授的密咒教义。合译意为“佛语以口授传承”。噶举派特别注重密法修炼,尤其是强调传教以师徒相承,行秘诀以口语传授,耳听心会,注重密法,不重经典。因而被称为“噶举派”,亦即口头传承派。 (图片来自网络)

(图片来自网络)

噶举派是藏传佛教各教派中最为庞杂的一个教派。最初该派创始人及其传承僧人穿白色僧裙和上衣,故人们以衣色俗称“白教”,其实以颜色称教派名是没有道理的。以后噶举派一些派别的僧侣也穿绛红色袈裟。噶举派支系庞杂,开始在后藏香地(今南木林地方)出现了一个教派,其创始人为克珠•琼波南觉,因“香地”取派名为香巴噶举派,该师先后几次赴印访名师求学佛法,成为一佛学大师,返藏后在香地(南木林县)一带收徒建寺,据说先后建了以香相寺为主的108座寺院。收徒8万余众,传播噶举派教法。据说该师享寿150岁。后又出现了两个小支派,该派到14、15世纪后逐渐衰绝。后由玛尔巴、米拉日巴、达波拉杰师徒继承德洛巴和那若巴教法在前藏地区建寺传播噶举派教法,被称为达波噶举,所以后来噶举派主要指的是达波噶举。达波噶举又派生出四个大教派,即噶玛•德松钦巴所创噶玛噶举、采巴•祥•尊哲扎巴所创采巴噶举、巴戎巴•达玛旺秀所创巴戎噶举、帕摩竹巴•多杰嘉波所创帕竹噶举四大派系,其中帕竹噶举又分出枳贡、达隆、藏传佛教五大教派名僧传竹巴、雅桑、绰普、修赛、叶巴、玛尔巴八个小支系,故噶举派有“四大八小”之说。有的小支派兴盛一段时间后,在历史的长河中逐渐衰落而不复存在。该教派的噶玛噶举和帕竹噶举的上层喇嘛,曾受元、明两朝册封,还相继建立帕竹政权和噶玛政权,掌握西藏地方政教权力近3个世纪。按著名喇嘛噶玛拔希的遗嘱,由邬坚巴•仁钦白认定让琼多杰为噶玛拔希的转世,是噶玛噶举派第三世活佛,这是在藏传佛教中最早采用活佛转世制度的。该派主要学说是月称中观见,注重密法、大手印教法、喜金刚、那若六法等,注重师徒口耳单传,以苦修证理通达大印的境界。其著名寺院有噶玛丹萨寺、丹萨替寺、楚普寺、桑丁寺、类乌齐寺、羊八井寺、直贡替寺、泽当寺、八邦寺等,遍于康区和前藏。现在该派在藏传佛教传播地区的基础仍很强大,在欧美和东南亚一带亦有相当影响。

原文载于《藏传佛教五大教派名僧传 萨迦派》拉科·益西多杰 编译 青海人民出版社出版

(图片来自网络)

(图片来自网络)噶举派是藏传佛教各教派中最为庞杂的一个教派。最初该派创始人及其传承僧人穿白色僧裙和上衣,故人们以衣色俗称“白教”,其实以颜色称教派名是没有道理的。以后噶举派一些派别的僧侣也穿绛红色袈裟。噶举派支系庞杂,开始在后藏香地(今南木林地方)出现了一个教派,其创始人为克珠•琼波南觉,因“香地”取派名为香巴噶举派,该师先后几次赴印访名师求学佛法,成为一佛学大师,返藏后在香地(南木林县)一带收徒建寺,据说先后建了以香相寺为主的108座寺院。收徒8万余众,传播噶举派教法。据说该师享寿150岁。后又出现了两个小支派,该派到14、15世纪后逐渐衰绝。后由玛尔巴、米拉日巴、达波拉杰师徒继承德洛巴和那若巴教法在前藏地区建寺传播噶举派教法,被称为达波噶举,所以后来噶举派主要指的是达波噶举。达波噶举又派生出四个大教派,即噶玛•德松钦巴所创噶玛噶举、采巴•祥•尊哲扎巴所创采巴噶举、巴戎巴•达玛旺秀所创巴戎噶举、帕摩竹巴•多杰嘉波所创帕竹噶举四大派系,其中帕竹噶举又分出枳贡、达隆、藏传佛教五大教派名僧传竹巴、雅桑、绰普、修赛、叶巴、玛尔巴八个小支系,故噶举派有“四大八小”之说。有的小支派兴盛一段时间后,在历史的长河中逐渐衰落而不复存在。该教派的噶玛噶举和帕竹噶举的上层喇嘛,曾受元、明两朝册封,还相继建立帕竹政权和噶玛政权,掌握西藏地方政教权力近3个世纪。按著名喇嘛噶玛拔希的遗嘱,由邬坚巴•仁钦白认定让琼多杰为噶玛拔希的转世,是噶玛噶举派第三世活佛,这是在藏传佛教中最早采用活佛转世制度的。该派主要学说是月称中观见,注重密法、大手印教法、喜金刚、那若六法等,注重师徒口耳单传,以苦修证理通达大印的境界。其著名寺院有噶玛丹萨寺、丹萨替寺、楚普寺、桑丁寺、类乌齐寺、羊八井寺、直贡替寺、泽当寺、八邦寺等,遍于康区和前藏。现在该派在藏传佛教传播地区的基础仍很强大,在欧美和东南亚一带亦有相当影响。

原文载于《藏传佛教五大教派名僧传 萨迦派》拉科·益西多杰 编译 青海人民出版社出版