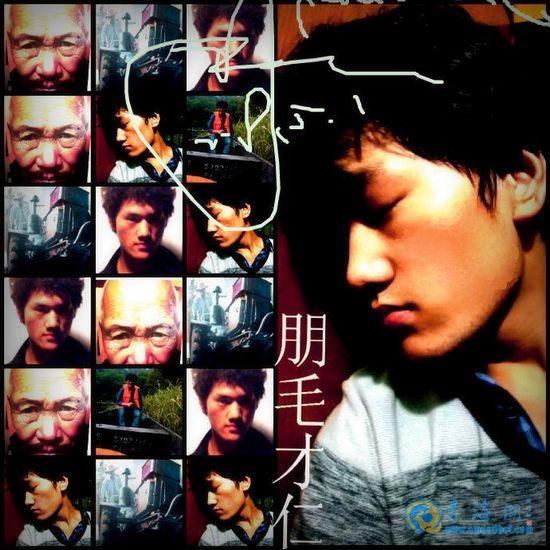

藏族青年画家朋毛才仁

简介:

朋毛才仁,出生于1990年,青年画家,藏族,祖籍青海化隆。曾先后就读于中国美术学院、清华大学美术学院。现为青海省美术家协会、128国际艺术扫盲组、宗教与人文关系学会、世界艺术家会馆 、中国传统文化振兴学会、世界各国早期文化研究学会、华人历史文化遗产保护志愿者联盟、世界华人艺术家俱乐部、中国书画艺术发展研究院等联盟会员。同时也是九零画派发起人和代表人之一,其画分严谨、细腻、感情真挚、思维敏锐、注重事物内部与外部的结合和表现、具有较强的表现力和造型能力。

朋毛才仁1990年生于青海化隆,1995年跟其父母移民到海南,同年在当地的一所小学上学,2000年上初中,因环境等因素影响,此后便开始对绘画产生浓厚的兴趣,2003年拜入XZ著名画师门下学习宗教美术;2004年拜其叔桑达杰加措活佛为师学习密宗;2005年就读于青海艺校,在魏老师等人的精心指导下学习西方绘画,在此后就读于中国美术学院。作品屡次荣获省级金、银、奖项,并几次顺利举办个人画展。自 2008年辗转江浙一带后,潜心研究学习并创作出一系列优异的作品,其中2008年在江西南昌创作出的油画作品《阿玛》影响力比较大,之后的《七月》在题材、构思、手法上面日渐沉稳,技法愈加娴熟。

获得奖项:

2006年7月,作品《佛光普照》荣获青海省银奖;

2007年4月,作品《魂球舞神》人选青海省首届水彩水粉雕塑展;

2007年7月,作品《母亲》荣获青海省金奖;

2007年7月,作品《金猪迎噢》荣获青海省金奖;

2007年7月,作品《魂球舞神》荣获青海省优秀奖;

2007年10月,作品《情》荣获特等奖;

2007年11月,举办首届个人展;

2008年1月,作品《母亲》人选青海省第八届油画展;

2008年1月,作品《冬青》人选青海省第八届油画展;

2008年1月,作品《静物》人选青海省第八届油画展;

2008年2月,加入青海省美术家协会,目前是美协入会年龄最小的一位成员;

2008年9月,作品《阿玛》荣获江西省第六届大学生艺术展专业组二等奖;

2008年11月,作品《阿玛》受南昌理工美术协会邀请参加美术之星书画展并荣获特等奖;

2008年12月,作品《阿玛》入选江西省年度优秀师生展;

2009年8月,作品《阿玛》入选江西省第十三届五年美展;

2009年8月,作品《阿尔柯》入选江西省第十三届五年美展;

2009年10月,作品《眸》入选江南情名家书画邀请展并获三等奖;

2010年5月,作品《七月》入选中国美术学院优秀师生写生展;

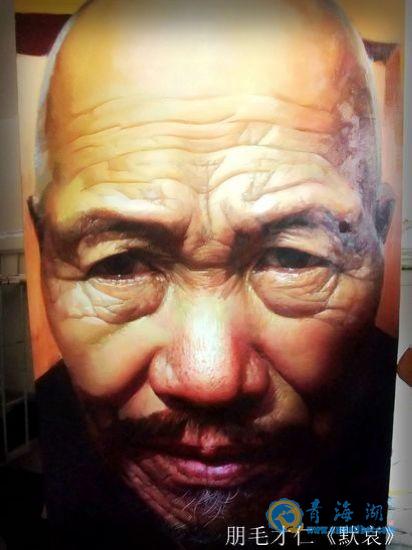

2010年5月,为青海玉树地震创作油画《默哀》并得到各界人士的广泛好评;

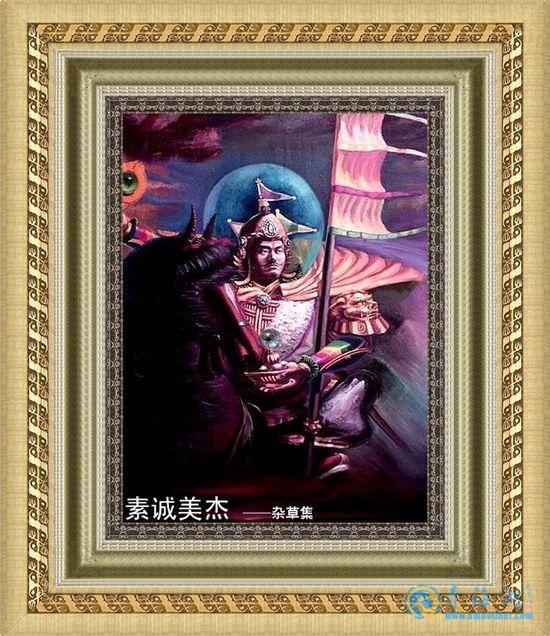

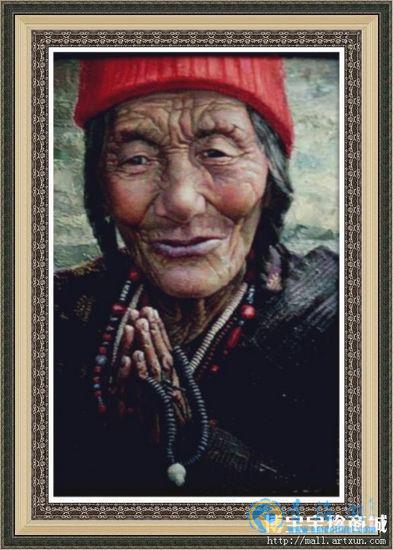

在此期间先后创作了油画作品《格萨尔王》、《尘》、《七月》、《1937.南京》、《阿玛》、《阿尔柯》、《门》、《血衣.色稿》、《默哀》等优秀作品。

朋毛才仁2010年为青海玉树地震而创作的油画——《默哀》

读者评语:无助的眼神,有一种莫名的悲哀从老人的脸上透露出来。第一次看到这幅画的时候,还不知道它的主题是什么,作者又是谁。我只觉得画上的老人眼神有种虔诚的伤感。像是那种因亲人逝去的表情。当时还没想到它以地震为主题的一幅油画作品。因为很多关于地震的作品画家都会以一个大的场面来描绘地震的现场。而这幅画没有,有一点意外。但是仔细一想这幅特别的画似乎更能传递一些东西。老人无助的表情没有丝毫的宣泄,有的是一种无奈与沉重。他最吸引我的是眼睛部分,眼睛上那一小簇的光点像是在迷茫中透出一丝希望吧。泪水在眼眶中打转却没有流下来,我感觉到老人有一种近乎倔强的味道。我不知道他是不是地震中的受害者。老人的头向下微微低下——默哀,一个严肃的词。而它不是一种仪式,至少在我看来,它是一种发自内心,那种为逝者而悲而痛的情感。而悲痛之后,我们应该更好的去面对生活,只要有爱,就能让这个受过重创的祖国再次挺起脊梁骨。

[FS:PAGE]

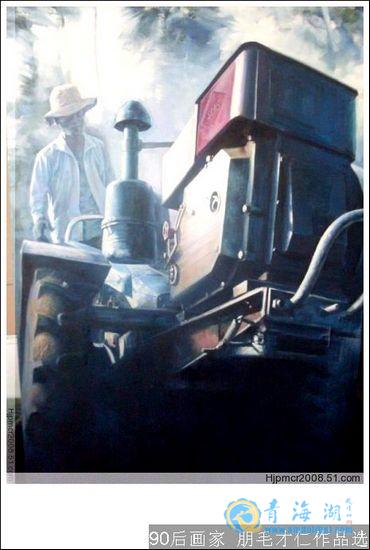

朋毛才仁作品

记者:您是怎么进入绘画的行业呢?

朋毛才仁:我出生在一个非常偏僻的山村,5岁移居到外地。6岁上学,当时全校仅有14个学生,上课没有书桌,平时从老师那里拿条长凳,和表哥用来写作业,上课时做在长凳上听课,下课时跪在地上写作业。五年级的时候,在一堂作文课上、老师问我们将来想做什么?我的回答是当一名画家。老师笑了笑,说太遥远了。11岁那年到离家有20多里路远的地方上学,当时是六年级,除藏文、英语外其他课程都名列前茅。小学毕业后上了初中,对绘画的兴趣越来越浓厚,不过学习开始下滑。初中毕业后因各种原因,未参加中考,后在自己的努力争取下,考到了青海省艺校,开始正式学习绘画。三年后举办了第一场个人画展,艺校毕业后跑到内地上大学,就这样,很曲折,不过今天我说的很简单,因为都过去了,没必要扯的那么复杂,我会努力再努力,给大家带来更多更好的作品,同时谢谢你们,特别感谢每一个关注我的人!

记者:您能否谈谈您的作品中,是如何去体现中国传统文化?

朋毛才仁:这个怎么讲呢,首先我认同和欣赏我们中国文化,包括传统文化和现在文化。我很欣赏我们今天所谓的传统文化就是文明演化而汇集成的一种反映民族体质和民族风貌的民族文化,是民族历史上各种思想、各种文化和概念形态的总体表征。世界各地、各个民族、国家都有自己的传统文化,就我们中国来说,我们的传统文化是以我们的儒家为内核、还有佛教、道教、等文化形态,就那以上我所说的传统文化就是文明演化而汇集成的一种反映民族体质和民族风貌的民族文化,那么我个人做为少数民族的一个艺术家,首先,确认自己的作品和其他艺术家的作品有什么不一样的价值取向,其次才考虑怎样能让大众去接受我的作品,欣赏你的作品,那在接受当中我的作品又是一个怎么样的角色出现,我的作品对这个民族文化能不能起到一点的作用,能不能传达一定的信息给别人,这个都是跟传统文化搭调的事情。

朋毛才仁作品

记者:您觉得在今天好的艺术该如何界定?

朋毛才仁:这个问题比较复杂,这个界定应该是指的是地理区域(事物性质)的划分(定性)。但今天在这个问题上我们可以理解为事物性质的划分和定性吧。现在好多人喜欢划什么派之类的,俩人刚认识就问你什么派之类,我对这个不是那么敏感,也不喜欢这样子,首先一幅好的艺术品,肯定能引起他人的共鸣,那能引起他人共鸣的艺术品,自然而然就是好的东西……

记者:在思考现实,面对现实时当代艺术家多数都认为自己的艺术具有现实感,才会具有当代性,这里面隐含了悖论,一方面,强调现实性,一方面又不是原有的意识形态的现实主义,那么对此您有何思考?

朋毛才仁:我个人认为能够客观反映当代现实生活状态的艺术品是应该具有当代性,因为它是一个时代的产物,也是特定历史,特定环境下的一个缩影,只有在这样一个时代才能创造出属于这个时代的一些东西,比如,就像我们通过欣赏之前的一些大师们的艺术作品,去真切地了解和把握他们那个时代的一些东西,同时在另一方面,现实主义是遵循原有意识形态的现实主义,即真实地反映现实,不歪曲、不夸大甚至不重塑现实,但这只是现实主义,并不是只有当下才有现实主义。众所周知,我们今天所提的现实主义也是个外来名词,而且也不是我们今天这个时代所创造出来的,所以现实主义并不代表当代,不可能因为那个艺术家的作品不具备所谓的现实主义要求而否认他没有当代性,这是谬论,现实主义和当代性是两码事,没有现实感并不代表他没有当代性。

记者:最早一次参加的艺术展览是什么时候,可否谈论一下当时您的参展作品和展出的情况及背景,感受如何?

朋毛才仁:第一次参加艺术展览是在06年,当时展出的作品是在我的美术启蒙老师——魏晓燕老师的指导下完成的一幅名叫《佛光普照》的作品,结果得了个银奖。这个奖对我来说意义重大,是我选择艺术这条路时,在巨大的压力和讽刺中,第一个对我的肯定。此后,渐渐的,往日的那些讽刺和嘲笑便转化成一个个虚假的笑容和嫉妒,同时也是鼓励我,给我动力的源泉,

朋毛才仁作品

记者:实用美术系和绘画系在教学上有什么不同点?

朋毛才仁:实用美术系和绘画系在教学上的不同点,主要是对学生的培养方向的不同,一,实用美术系是培养学生进行创造性思维的能力发展,指的是具有社会实用意义、反映生活应用目的的一种美术主要解决的问题,是用艺术的眼光进行创造人们生活息息相关的事与物的能力;而绘画系培养的是从事艺术创造方向的艺术工作者。由于两者培养方向不同,所涉及的教学方面等都大不统,

记者:您从事了多年的艺术创作,请根据您的体会,谈谈艺术和生活的关系?

朋毛才仁:艺术源于生活,而高于生活,一个不会生活的画家,不管他的技巧多么的出神入化,也不会在真正意义上引起读者的共鸣,很多人误认为只有在画布上才能解决技巧上的问题,或者是只有在画布上才能做艺术,但我不这么认为,一个画家其实在他放下画笔的时候才是他工作的开始,因为他要思考很多问题,这让他费尽脑汁,反而在他提笔做画时,却很兴奋。

记者:针对艺术教育来讲,怎样才能对现在的学生有更有效的引导呢?

朋毛才仁:这是个尴尬的问题,其实在我看来当今国内的艺术教育的确不是那么乐观,对于这个问题我不想多说什么,因为我知道,不管我们怎么去说,事情依然不会有什么好转,总之国内所谓的艺术普及教育越来越形式化了,就像陈丹青老师说过的:艺术类考生越来越烂……

朋毛才仁作品

记者:您近年来创作的作品中最想体现的精神实质是什么?能用最简短的词语来描述吗?

朋毛才仁:这几年我们遇到很多事情,首先是汶川地震,之后又是玉树地震,很多同胞失去了亲人,很多家庭破碎,面对这种种考验,我们又是怎样一个心态或者是态度去面对呢?《默哀》就是一种态度,一种对生活的态度,在这样一个自然灾害面前,人类显的那么的渺小,同时又是那么的伟大,

记者:请您谈谈俄罗斯绘画对中国美术的影响,尤其是创作方法。

朋毛才仁:俄罗斯绘画对中国美术的影响是深远的,尤其是在49年建国后,对老一代艺术家的影响那也是绝对的,我们所谓的革命现实主义的创作方法就是苏联的社会主义现实主义创作方法。斯大林时期创造的苏联社会主义现实主义的文艺理论对1949年以后的中国美术有着巨大的影响,这一方面反映了毛泽东文艺思想的源流,另一方面又表现了这一时期内中苏关系的现状,后来在中苏关系破裂以后,“社会主义现实主义“一词逐渐地被“革命的现实主义“所替代,尽管这两个词在本质上没有什么区别,但是“革命的现实主义“则更具有中国特色,因为毛泽东的文艺思想发展了马列主义的“党性“和“阶级性“,而添加了“革命性“,这一发展正好诠释了1949年以后的17年到“文革“这一时期美术发展过程中的许多问题。古元、彦涵、李桦等,还有几批,包括国统区的许多画家,他们中的一些木刻作品相当好,反映解放区的艺术创作,从生活里面来的。俄罗斯不一定比我们好,但是他们画的大创作比我们好,方法还是跟我们的创作方法一样,从他们那里能学到的是油画的技法和色彩,创作方法比较少。