“拉伊”传承人切吉卓玛

切吉卓玛,女,藏族,1942年8月出生在海南藏族自治州贵德县河东乡神宝山下的萨奈部落查达扎次洛村庄的一个农民家庭,小学文化,现住麻巴村一社。她从9岁起学唱藏族“拉伊”,是该家族中藏族“拉伊”的第四代传承人,受祖母传唱藏族“拉伊”的影响,她自幼就喜爱上了藏族“拉伊”。她祖母的母亲是互助县人,早年嫁到贵德县,是本人家族中藏族“拉伊”的第一代传承人。其家族中的男女都能歌善舞,能说会唱,是当地颇有名气的文艺之家。切吉卓玛家族中的祖辈都热爱藏族“拉伊”,家人都喜欢传唱藏族“拉伊”,通过世代传承人的口传心授而得以传递、延续和发展至今。他们以超人的才智、灵性贮存着、掌握着、承载着非物质文化遗产相关的文化传统,他们身上又承载着祖先的文化精华,具有天才的个性创造力,他们既是非物质文化遗产的活宝库,又是非物质文化遗产代代延续相传的最重要的渠道。

现年69岁的切吉卓玛演唱的藏族“拉伊”口传心授者是本人家族中第三代传承人她的姨娘尖措吉。切吉卓玛与藏族“拉伊”结缘已有50多年,在这50多年里,她凭着对藏族“拉伊”的深厚感情和不懈追求,一方面拜老艺人为师学唱藏族“拉伊”,一方面搜集各地的藏族“拉伊”曲调,使藏族“拉伊”得以传承、创新和发展,她为此而付出了大量的时间和精力。在“文革”特殊时期,当时不许学“拉伊”,不许唱“拉伊”的年代里,她天生就有酷爱藏族“拉伊”歌韵的细胞,不听父母的劝阻偷偷地坚持学唱。家中无人时闭门小声唱,野外放羊时在山沟里大声唱,始终没有放弃唱藏族“拉伊”的喜好,心里一直期待着雨过天晴,重见天日的那一天。

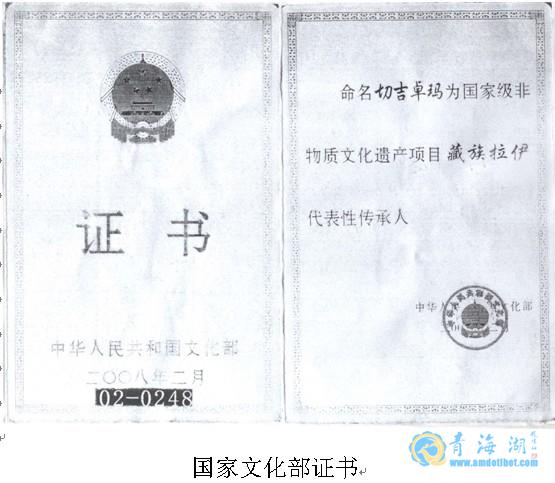

1976年盼望已久的日子终于来到,十多年的“文革”结束,迎来了藏族民间文化的春天,而藏族“拉伊”在切吉卓玛的带动下,贵德地区走上了辉煌。经过几年的传唱和创新,受到了一方民众的尊重与传诵,她也在贵德县内小有名气,藏族村庄举行女孩成年礼、结婚礼等喜庆的日子里,她是必不可少的特邀民歌演唱嘉宾。1979年7月贵德县文化局的推荐,她有幸参加了青海省在乐都县瞿昙寺举办的首届东部农业区九县各民族“花儿”邀请赛,在比赛场上经过自己的努力角逐,获得了藏族“拉伊”比赛项目的一等奖。从那以后切吉卓玛对藏族“拉伊”产生了更大的兴趣和热情,面对来之不易的荣誉,越来越多的人们对她投来了羡慕的目光和同行的夸赞声,但她戒骄戒躁,始终认为自己的艺术潜能尚没有得到充分的发挥,时常激励自己勤学苦练。自己总觉地在音律方面需要得到系统的指导,所以通过他人的引荐下,有幸拜见青海广播电台藏语部研究藏族“拉伊”的公保老师为师,在公保老师的悉心指导下,经过两个多月的培训学习,在藏族“拉伊”的发音技巧和曲调利用的基础方面得到了巩固和提高,特别是唱技上掌握了个性化的音律。经过多次的演唱活动中得到了充分的发挥,受到了省、州、县文化业务部门专家的认可和赞扬。1980年10月全国人大常委会副委员长、第十世班禅额尔德尼·却吉坚赞大师到青海视察工作时,亲自接见了我省著名藏族民间歌手,切吉卓玛代表海南州的藏族“拉伊”歌手受到了接见。在座谈会上,班禅大师指示与会的人员要继续发扬藏族民间文化,不断传承弘扬,使之发扬广大。并勉励与会人员潜心研究,更进一步地做好藏族民间文化的挖掘、搜集和整理工作。通过座谈会使切吉卓玛心底里感到非常高兴,在当时的时代背景下,国家能对藏族民间文化艺术引起这样高的重视,说明藏族“拉伊”的未来是光明和充满新希望的。1981年6月经过自己口述,整理出版了首本藏文版原生态《藏族拉伊集》,使藏族“拉伊”在漫长的历史进程中,创造并发展了多种形式,成为民间文学的主要内容之一,给艺术家、作家们提供了第一手写作素材,给广大的藏族群众提供了通俗易懂、人人喜爱的歌词,该书的面世,迅速带动了藏族“拉伊”在海南地区的传唱,获得了永恒的生命力。此书出版后供不应求,应藏族群众的再三要求,1983年9月《藏族拉伊集》第二次印刷发行。1982年后,切吉卓玛在全州性的民间艺术比赛中,藏族“拉伊”屡获最高奖项;1993年应西藏自治区文化部门的邀请,切吉卓玛赴拉萨参加西北五省区藏族“拉伊”的邀请赛,她的精彩演唱受到了当地人民群众的好评,比赛中荣获优秀奖;此后,切吉卓玛多次受邀参加了青海省果洛、黄南、海南、海北、甘肃省甘南州等举办的演唱会,再次展现了自己的唱艺和才华,提高了贵德家乡的知名度,本人也成了安多藏区家喻户晓的藏族“拉伊”演唱家。2008年2月切吉卓玛被命名为国家级非物质文化遗产藏族“拉伊”代表性传承人。

2009年6月切吉卓玛在自己家中举办了第一期藏族“拉伊”培训班,培训学员8名;2010年1月份在贵德德吉温泉举办了第二期藏族“拉伊”培训班,培训学员15人;2011年3月份在贵德德吉温泉个人出资举办了为期3天的藏族“拉伊”民间艺人座谈交流会。会议气氛热烈,重点讨论了如何保护非物质文化遗产藏族“拉伊”传承和发展的问题。与会艺人一致认为在非物质文化遗产保护的过程中,政府的正确引导至关重要,实践已证明,没有政府的引导和管理,非物质文化遗产及其传承人就很难得到有效的保护。基于上述观点,她撰写了《如何保护非物质文化遗产藏族“拉伊”的传承人》并上报县政府文化部门,得到了重视和采纳。切吉卓玛演唱的藏族“拉伊”从早先的口头形式流传到如今被文人充分采用从而得到了丰富,特别是藏族“拉伊”对藏族中青年一代的身心健康、陶冶情操有着不可估量的作用。在党的“双百”方针政策指引下,尤其是改革开放以来,给藏族民间“拉伊”艺术带来了空前的生机。切吉卓玛在50多年的藏族“拉伊”演唱生涯中以强烈的事业心和责任感,全身心地投入到了藏族“拉伊”的演唱事业。多年来对非物质文化遗产的有效传承作出了有益的工作和突出的贡献,现在她仍然坚持选择有一定嗓音基础的学员进行言传身教,陆续培养出了一大批有一定演唱水平的学员,其影响力较大的男学员有卓玛才让、扎西才让、拉青加、空太加、才培加、才让、加列、华旦扎西、诺吾、毛蓝坚措、多热;女学员有卓格措、才让卓玛、先吉、拉太吉、吉毛加、先巴措、李毛措、花格措、赛毛措等。

藏族是一个具有悠久历史和灿烂文化的民族,尤其是藏族民歌具有较高的艺术性和深刻的思想。其中藏族“拉伊”是藏族男女青年相互表达爱情的古老民歌,在贵德地区历史悠久,广为流传。随着人民群众生活水平的不断提高,藏族“拉伊”已成为生活中不可缺少的精神文化食粮。藏族“拉伊”内容涉及爱情生活的各个方面,完整的藏族“拉伊”对歌设有一定的程序,如引歌、问候歌、相恋歌、相爱歌、相思歌、相违歌、相离歌和尾歌等。形式清新活泼,优美动人,包含了藏族地区的经济、政治、文化、历史和自古延续保留下来的纯朴民风。这对更好地了解藏族和研究藏族历史、习俗等方面是一份很珍贵的资料。藏族“拉伊”是广泛流传于藏族民间古老的一种传统文艺,是广泛流传于西藏、甘肃、青海、四川等藏区的一种民间艺术,这种民间艺术,也称民俗文学。它富于诗情画意,动情动听,和谐的歌情和歌调,淋漓尽致地反映出当地的民情民俗和风土人情,是广大藏族群众喜闻乐见的一种口头文学。它的基调是多样化的,内容丰富多彩,它以比喻比拟的手段来栩栩如生的对唱对答,表达抒发心中的喜怒哀乐。藏族“拉伊”种类繁多,曲调因地域不同而形成多种风格,有的强调音乐的语言性,节奏比较紧凑;有的旋律深沉、悠扬,形成自由婉转的悠长型山歌风格;有的旋律甜美,节奏规整,形成雅致、端庄的抒咏风格等。藏族“拉伊”是藏族民歌中的一支奇葩,是藏族青年男女的倾吐爱慕之情的情歌,所以不能在家或村庄中咏唱,而只能在山野间引吭高歌。其曲调委婉抒情,节奏徐缓自如,在旋律上虽无大的变化,但经演唱者感情抒发,同样感人,它没有固定的歌词,是演唱者触景生情,随兴编唱,巧妙地运用比喻等方法,形象生动地向对方表达演唱的思想感情,有不少歌词采用了六世达赖仓央嘉措的情诗。如今,藏族“拉伊”已成功申报为国家级非物质文化遗产,得到了广泛传承和发扬。