法藏敦煌文献飘失百年的文化底本

作者:瞿学忠

来源:兰州晚报

时间:2008-03-30 10:18:40

点击数:

才让教授

敦煌是很多中国学者和研究者心中的圣地,敦煌也是这些学者和研究者最伤痛的地方。这里曾经有着傲视天下的浩瀚圣藏,但这里也是中国古代文化失落最多的一个角落。文化底本可以流失,但文化和文明的本原绝不能遗失。 一个世纪前的“巧取豪夺”现在看来多少带有历史的、时代的色彩,对于人类文明来说,传承和发扬是永恒的旋律。我们今天要说的就是这样一个传承和发扬的故事。2005年4月,西北民族大学领导以其远见卓识,最大限度地支持和指导了法藏、英藏藏文文献整理出版的项目。西北民族大学校长金雅声与上海古籍出版社社长王兴康、英国国家图书馆东方与印度事务部主任吴芳思、法国国家图书馆东方特藏部主任郭恩密切合作,开始了大规模整理出版流失海外中国敦煌民族文献的新篇章。

1、文化之劫

西藏是中国领土不可分割的一部分,藏族同胞是中华民族大家庭的主要成员之一。西藏历史和文化也是中华历史文化的重要组成部分。由于我国是多民族国家,地域辽阔,历史和文化的发展自然也就表现出多元化和不均衡性。

这种不均衡性在传统民族文化等方面表现得尤为明显。

从吐蕃王朝第三十三代藏王松赞干布到第三十八代王赤松德赞执政以前,吐蕃所使用的文字是真正意义上的古藏文。

西北民族大学海外文献研究所副所长才让教授告诉记者,我国敦煌藏经洞出土的吐蕃历史文献,产生于7—9世纪,几乎和藏文的创建同时开始,直到9世纪吐蕃势力退出敦煌为止。这批资料无疑是藏民族最早的文字记录,承载了西藏有记载以来的早期历史即吐蕃历史。“敦煌古藏文文献总量将近10000件,以此为对象的研究,对于全面了解西藏历史,诠释藏族文化、认知藏汉文化的双向交流,具有决定性的意义。”

然而,在上个世纪初叶,这批有着“决定性意义”的古藏文文献遭遇空前浩劫,十之八九流失海外,揭开了中国敦煌学研究者最为伤心的一页。

一位青年诗人写到:那天傍晚,当冒险家斯坦因装满箱子的一队牛车正要启程,他回头看了一眼西天凄艳的晚霞。那里,一个古老民族的伤口在滴血。

2、劫掠者的自述

史料记载,英国的斯坦因和法国的伯希和分别在1906年、1908年进入敦煌。两人从敦煌劫掠的大量文献分别藏于英国国家图书馆和法国国家图书馆。100年过去了,有关这件越洋文化劫案的最原始记录居然出于劫掠者的手记和报告:

1908年2月末,刚刚30岁的法国东方学家伯希和第四次来到中国。他用几块银圆换来了当时莫高窟主持王道士整天挂在裤腰上的钥匙,最终进入了著名的“藏经洞”。现在研究者们比较统一的说法是:伯希和从3月3日起,立即着手在他力所能及的范围内“准确”而又“系统”地为文献和画卷编目,于3月26日才结束这项工作。一幅当时的照片上,伯希和跪在一张小桌子前面,正在阅读一份卷子。在他的日记里写到,他“有时候连续十小时”地在工作,耳室中那不流通的空气常常让他“阵阵剧烈的咳嗽”。

“当我置身与一个在各个方面都只有2.5米,三侧均布满了一人多高、两层有时是三层厚卷子的空间里,您可以想象我的惊讶。数量庞大的一批用绳子紧扎在两块小木板之间的藏文写经堆积在一个角落里。在其他地方,汉文和藏文字也从扎捆的一端露了出来。我拆开了几捆。写本多是残卷,或首尾残缺,或中间腰断,有的仅剩下一个标题了。但我解读出的几个,时间却都早于十一世纪。从这种初步探测开始,我便遇到了一部婆罗迷文的贝叶经装式经文,还有另一部回鹘文经文的几页文字。我于是便迅速作出了决定,必须至少是简单的研究一下全部藏书。我应该在此完成这项工作。从头至尾地展开收藏于此的15000—20000卷文书,这是无法想象的,我即使用6个月的时间也无法完成它。但我必须至少是全部打开它们,辨认每种文献的性质,看一下在何种程度上能有幸为我们提供新文献……”

伯希和在遥远的异国大漠中,开始了他一生当中最为重要的忙碌。

“将它们分成两份,其一是精华和高级部分,也就是要不惜一切代价让他们出让的部分;另一部分是尽量争取获得、同时在无奈时也只能放弃的部分。尽管我非常勤奋和用功,这种分堆还是花了我三个星期的时间。前十天,我每天要拆开近1000捆卷子,这应该是创下一项纪录了:每小时打开100卷,跪在一个狭小的空间里,然后用赛车一样的速度工作。我后来放慢了速度。这首先是由于我有点累了,文字捆包中的灰尘呛喉咙;其次是由于我购买文书的谈判也激励我去赢得时间,否则就只会失去他们了……”

单纯从学者的角度来看,伯希和不失为一个很执著的人。但这种执著如果建立在窃取和贪婪的背景下,学者的光环就在瞬间变得暗淡了许多。有关这批古藏文文献最后是如何流入海外的,目前研究者说法不一。伯希和在自己的日记中这样记录:

“一项如此仓促的工作,当然是带有某种侥幸地进行。我可能会漏掉某几件文书,或者若经过深思熟虑之后,我会把它们占为己有的。

3、最早的《甘珠尔》经书藏本

有关法藏敦煌文献的意义,在很长一段时间里是国内外研究者争论的焦点。西北民族大学海外文献研究所副所长才让教授告诉记者,藏经洞出土的吐蕃历史文献,产生于公元8———10世纪。这批文献总量将近万件,从1907———1908年流落到英国和法国。“对以敦煌藏文文献为典型材料的研究,对于全面了解西藏的早期文字,诠释藏族早期文化,认知藏汉文化的双向交流,无疑具有决定性的意义。”

而伯希和在自己的传记里也提到了这批文献的价值“……很明显,拥有一套比我们所知道的欧洲拥有的全部《甘珠尔》更要古老很多的经书,无论如何也是很有意义的。我不记得在我们的图书馆中,是否藏有柏林博物馆那些十五世纪初叶的、已经散页的几卷《甘珠尔》。千佛洞的《甘珠尔》最晚也是十世纪的,而且更可能是九世纪的。我没有放弃这部分文书,我的坚持会取得胜利。无论如何,这11大本“夹板”并不代表藏经洞中的全部藏文卷子,而且还差得远呢!我几乎可以确信,自己更容易成功获得其余者。”

伯希和回到巴黎后,开始组织对所有文献进行编目,将0001———2000号留给了藏文编号,而汉文文献则从2001开始编号。由此可见伯希和对于这批古藏文文献的认知和重视。

目前在法国国家图书馆内收藏的敦煌文献具有很高的学术价值和出版价值,主要包括了伯希和从莫高窟获取的汉文文献4000多件、藏文文献4000多件,还有其他如粟特、龟兹、回鹘、西夏文文献等。才让教授告诉记者,出自藏经洞中的材料,大多数属于吐蕃佛教的前弘期,是中国古代民族文化兴废继绝的重要文献。也是我们研究西藏文明史、汉藏关系以及吐蕃统治时期各个方面的主要参考文献。

4、艰难的研究历程

我国藏学研究的先驱于道泉先生早在上个世纪30年代初在巴黎就学时就已经注意到这些文献的重要价值,且受当时北平图书馆的委托,谋求对这些文献进行复制、摄影。以期携归国内供国人研究。但由于受到收藏单位的阻挠,愿望一直没有实现,以至多年来国内学人无缘从事研究工作,只能是临渊羡鱼。1961年,我国著名历史学家陈寅恪先生就建议当时的中国科学院,把英国国家图书馆印度事务部所藏敦煌藏文写本胶片收购进来,但限于当时的条件,陈先生的建议未能实行。

我国学者对敦煌藏文文献的价值虽然认识很早,对其研究也酝酿已久,但成果的发表却迟至1978年。开先河的是黄文焕先生的《河西吐蕃文书简述》,该书通过对敦煌、张掖、酒泉、武威以及兰州等地所藏吐蕃文书的调查与整理,指出现存河西吐蕃文书达9000多页,并论述了这些文书多方面的宝贵价值。继其后,王尧、陈践先生合力开展了更大规模的研究,切入点就是法国学者芭考等著《敦煌本吐蕃历史文书》和法国科学院与法国国家图书馆合作的影印的两巨册《法藏敦煌藏文写卷选刊》。

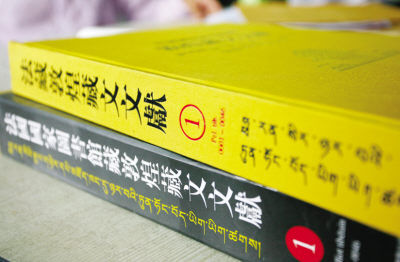

从2005年3月开始,西北民族大学海外民族文献研究所通过多方努力,与上海古籍出版社合作,从法国买回法藏古藏文献胶片,目前已经整理出版了6册影印本,预计在未来三年时间里,流失百年的法藏藏文文献将以另一种形式再现曾经的辉煌。

1、文化之劫

西藏是中国领土不可分割的一部分,藏族同胞是中华民族大家庭的主要成员之一。西藏历史和文化也是中华历史文化的重要组成部分。由于我国是多民族国家,地域辽阔,历史和文化的发展自然也就表现出多元化和不均衡性。

这种不均衡性在传统民族文化等方面表现得尤为明显。

从吐蕃王朝第三十三代藏王松赞干布到第三十八代王赤松德赞执政以前,吐蕃所使用的文字是真正意义上的古藏文。

西北民族大学海外文献研究所副所长才让教授告诉记者,我国敦煌藏经洞出土的吐蕃历史文献,产生于7—9世纪,几乎和藏文的创建同时开始,直到9世纪吐蕃势力退出敦煌为止。这批资料无疑是藏民族最早的文字记录,承载了西藏有记载以来的早期历史即吐蕃历史。“敦煌古藏文文献总量将近10000件,以此为对象的研究,对于全面了解西藏历史,诠释藏族文化、认知藏汉文化的双向交流,具有决定性的意义。”

然而,在上个世纪初叶,这批有着“决定性意义”的古藏文文献遭遇空前浩劫,十之八九流失海外,揭开了中国敦煌学研究者最为伤心的一页。

一位青年诗人写到:那天傍晚,当冒险家斯坦因装满箱子的一队牛车正要启程,他回头看了一眼西天凄艳的晚霞。那里,一个古老民族的伤口在滴血。

2、劫掠者的自述

史料记载,英国的斯坦因和法国的伯希和分别在1906年、1908年进入敦煌。两人从敦煌劫掠的大量文献分别藏于英国国家图书馆和法国国家图书馆。100年过去了,有关这件越洋文化劫案的最原始记录居然出于劫掠者的手记和报告:

1908年2月末,刚刚30岁的法国东方学家伯希和第四次来到中国。他用几块银圆换来了当时莫高窟主持王道士整天挂在裤腰上的钥匙,最终进入了著名的“藏经洞”。现在研究者们比较统一的说法是:伯希和从3月3日起,立即着手在他力所能及的范围内“准确”而又“系统”地为文献和画卷编目,于3月26日才结束这项工作。一幅当时的照片上,伯希和跪在一张小桌子前面,正在阅读一份卷子。在他的日记里写到,他“有时候连续十小时”地在工作,耳室中那不流通的空气常常让他“阵阵剧烈的咳嗽”。

“当我置身与一个在各个方面都只有2.5米,三侧均布满了一人多高、两层有时是三层厚卷子的空间里,您可以想象我的惊讶。数量庞大的一批用绳子紧扎在两块小木板之间的藏文写经堆积在一个角落里。在其他地方,汉文和藏文字也从扎捆的一端露了出来。我拆开了几捆。写本多是残卷,或首尾残缺,或中间腰断,有的仅剩下一个标题了。但我解读出的几个,时间却都早于十一世纪。从这种初步探测开始,我便遇到了一部婆罗迷文的贝叶经装式经文,还有另一部回鹘文经文的几页文字。我于是便迅速作出了决定,必须至少是简单的研究一下全部藏书。我应该在此完成这项工作。从头至尾地展开收藏于此的15000—20000卷文书,这是无法想象的,我即使用6个月的时间也无法完成它。但我必须至少是全部打开它们,辨认每种文献的性质,看一下在何种程度上能有幸为我们提供新文献……”

伯希和在遥远的异国大漠中,开始了他一生当中最为重要的忙碌。

“将它们分成两份,其一是精华和高级部分,也就是要不惜一切代价让他们出让的部分;另一部分是尽量争取获得、同时在无奈时也只能放弃的部分。尽管我非常勤奋和用功,这种分堆还是花了我三个星期的时间。前十天,我每天要拆开近1000捆卷子,这应该是创下一项纪录了:每小时打开100卷,跪在一个狭小的空间里,然后用赛车一样的速度工作。我后来放慢了速度。这首先是由于我有点累了,文字捆包中的灰尘呛喉咙;其次是由于我购买文书的谈判也激励我去赢得时间,否则就只会失去他们了……”

单纯从学者的角度来看,伯希和不失为一个很执著的人。但这种执著如果建立在窃取和贪婪的背景下,学者的光环就在瞬间变得暗淡了许多。有关这批古藏文文献最后是如何流入海外的,目前研究者说法不一。伯希和在自己的日记中这样记录:

“一项如此仓促的工作,当然是带有某种侥幸地进行。我可能会漏掉某几件文书,或者若经过深思熟虑之后,我会把它们占为己有的。

3、最早的《甘珠尔》经书藏本

有关法藏敦煌文献的意义,在很长一段时间里是国内外研究者争论的焦点。西北民族大学海外文献研究所副所长才让教授告诉记者,藏经洞出土的吐蕃历史文献,产生于公元8———10世纪。这批文献总量将近万件,从1907———1908年流落到英国和法国。“对以敦煌藏文文献为典型材料的研究,对于全面了解西藏的早期文字,诠释藏族早期文化,认知藏汉文化的双向交流,无疑具有决定性的意义。”

而伯希和在自己的传记里也提到了这批文献的价值“……很明显,拥有一套比我们所知道的欧洲拥有的全部《甘珠尔》更要古老很多的经书,无论如何也是很有意义的。我不记得在我们的图书馆中,是否藏有柏林博物馆那些十五世纪初叶的、已经散页的几卷《甘珠尔》。千佛洞的《甘珠尔》最晚也是十世纪的,而且更可能是九世纪的。我没有放弃这部分文书,我的坚持会取得胜利。无论如何,这11大本“夹板”并不代表藏经洞中的全部藏文卷子,而且还差得远呢!我几乎可以确信,自己更容易成功获得其余者。”

伯希和回到巴黎后,开始组织对所有文献进行编目,将0001———2000号留给了藏文编号,而汉文文献则从2001开始编号。由此可见伯希和对于这批古藏文文献的认知和重视。

目前在法国国家图书馆内收藏的敦煌文献具有很高的学术价值和出版价值,主要包括了伯希和从莫高窟获取的汉文文献4000多件、藏文文献4000多件,还有其他如粟特、龟兹、回鹘、西夏文文献等。才让教授告诉记者,出自藏经洞中的材料,大多数属于吐蕃佛教的前弘期,是中国古代民族文化兴废继绝的重要文献。也是我们研究西藏文明史、汉藏关系以及吐蕃统治时期各个方面的主要参考文献。

4、艰难的研究历程

我国藏学研究的先驱于道泉先生早在上个世纪30年代初在巴黎就学时就已经注意到这些文献的重要价值,且受当时北平图书馆的委托,谋求对这些文献进行复制、摄影。以期携归国内供国人研究。但由于受到收藏单位的阻挠,愿望一直没有实现,以至多年来国内学人无缘从事研究工作,只能是临渊羡鱼。1961年,我国著名历史学家陈寅恪先生就建议当时的中国科学院,把英国国家图书馆印度事务部所藏敦煌藏文写本胶片收购进来,但限于当时的条件,陈先生的建议未能实行。

我国学者对敦煌藏文文献的价值虽然认识很早,对其研究也酝酿已久,但成果的发表却迟至1978年。开先河的是黄文焕先生的《河西吐蕃文书简述》,该书通过对敦煌、张掖、酒泉、武威以及兰州等地所藏吐蕃文书的调查与整理,指出现存河西吐蕃文书达9000多页,并论述了这些文书多方面的宝贵价值。继其后,王尧、陈践先生合力开展了更大规模的研究,切入点就是法国学者芭考等著《敦煌本吐蕃历史文书》和法国科学院与法国国家图书馆合作的影印的两巨册《法藏敦煌藏文写卷选刊》。

从2005年3月开始,西北民族大学海外民族文献研究所通过多方努力,与上海古籍出版社合作,从法国买回法藏古藏文献胶片,目前已经整理出版了6册影印本,预计在未来三年时间里,流失百年的法藏藏文文献将以另一种形式再现曾经的辉煌。

相关推荐