"新浪潮" 藏地影像作品即将在全国巡回展映

拉萨民间影像展携手重量级合作方,共同策划组织的藏地"新浪潮"高原电影全国巡展,即将震撼开场。

这或许是民间创作的藏地影像作品在中国境内第一次集体亮相。

长久以来,地理学意义上的西藏(高原)一直以“奇观的”地域符号进入外界视野,并在影像的纪录、呈现与传播思维上被烙印为“与众不同的他者”时间与空间。而雪域高原作为承载“边缘”与“异质”的生态与族群图景存在,亦注定成为人们通过影像获得全部知识与印象。

现在,这一切正在发生改变。

受与全球一体化同时发生的民族主义、文化相对论和本土思潮的外部语境影响,藏地影像创作者正借助理性去魅与思辨回归的时代精神,保持高度的内生性创作热情,不断突破那种“想象的共同体”,进而创造新的高原影像范式。

藏地影像的表达,正在以多向度的尝试重新构建属于自身的叙事主体,一股藏地影像所呈现的新风尚,或许我们可以谨慎地称为“藏地新浪潮”的影像运动正在发生,本族创作者们从不同路径,但实践共通理念,形成了影像“自觉”的“集体主义”合力,并激发着人们对全球化与本土化双重语境下藏地影像的“再”关注。

这种叙事是否可以并正在发生呢?

如同每个国家和地区的新浪潮运动一样,“藏地新浪潮”的产生背景、表现形式、创作理念等与法国新浪潮并不能一一对应,实际上也不必全然相同,然而我们借助这一概念,可以一窥藏地影像的多样现状。藏族导演与作者电影无疑使这股“新浪潮”的中坚力量,万玛才旦(青海)和松太加(青海)的出现,对本族影像叙事意识的苏醒是巨大的鼓舞,一大批藏族中青年如多吉彭措(四川甘孜)、丹增旺加(四川阿坝)、阿岗·雅尔基(四川阿坝)等因此立志从事藏地影像的制作与传播,藏族导演的群像逐渐显露,藏地影像的新气象因此铺展开来。从此,人们讨论藏地影像时,以万玛才旦、松太加为代表的一系列藏族导演及其浓厚个人风格的“作者电影”成为人们不可或缺的对象。一种高原影像创作的共通理念,即并不刻意去展现藏地的自然景色和宗教信仰,而是着力去表达人性、爱等人类共同的主题成为“自觉”的集体观照。

与此同时,一股追求真实的“去符号化”努力,正在年青一代纪录影像工作者中实践。作为90后的一代,具有海外留学背景的旦增色珍(西藏)试图从个体性和民间性的创作中,寻找到更为广阔的表达空间并体现纪录片的本质。任职于拉萨电视台的拉毛扎西(甘肃)和嘉样尼玛(青海),则着意讲述当下藏族年青人生存状态与价值观念,他们的影片取材于拉萨,却有意识地没有选取布达拉宫、大昭寺等符号化的场景,表现出浓厚的现实主义风格。

在人性与神性并存的“极地高原”,借助不同视觉与观念镜语的呈现,影像的创作谱系提供了最新的直接关照现场。上述影像工作者的聚合群像,代表着当今藏地影像从题材、拍摄到推广、营销等领域内的不同面向,由这些不同面向构建的藏地影像新的文化地理空间,表现出更加的开放性和现代性,并于本体发展及外向反馈的双重作用中,“以其丰厚独特的文化内涵悄然融入国际化文化语境”,推动着对藏地影像去符号化与多层次的展现,实现了影像创作的新维度。

始终根植于环喜马拉雅山脉的大地理单元,藏地影像愈发呈现多元与多样的景观,这种景观反向于社会,使藏地获得更多元与多维的视角审视,并最终影响人们的观念与认知。

一种“自觉”而多样的影像“集体主义”创作,造就了独特的藏地影像“新浪潮”。

让我们一起透过荧幕,感受这股来自高原的深厚巨浪。

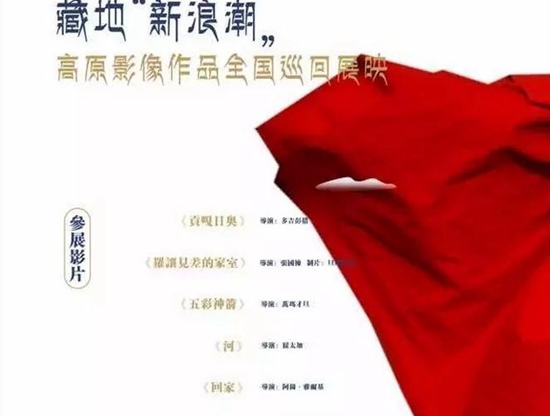

参展影片:

《贡嘎日噢》 (导演:多吉彭措)

《罗让见差的家事》 (导演:张国栋 制片:旦增旺加)

《五彩神箭》 (导演:万玛才旦)

《河》 (导演:松太加)

《回家》 (导演:阿岗·雅尔基)

《白牦牛》 (导演:李加雅德)

《拉萨青年》 (导演:拉毛扎西 嘉样尼玛)

《孜廓路》(待定) (导演:旦增色珍)

时间地点:

西安(5月)、成都(5月)、重庆(6月)、北京(6月)、上海(6月)、深圳(7月)、广州(8月)、拉萨(待定)……

注:具体时间请参见后续活动通知

策展:

西藏人文地理杂志社

拉萨民间影像展

i西藏(iTibet)

联合主办:

西安言几又书店

成都言几又书店

上海言几又书店

北京言几又书店

重庆洛克青年空间

广州学而优书店

深圳物质生活书店