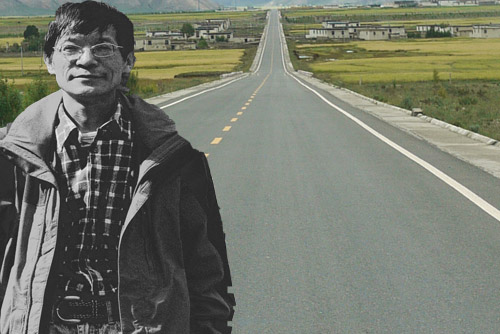

葛建中读行青藏的长旅

一

“我们确信到达了一个地方。但实际上这地方不可能到达。”——葛建中

每每,青藏腹地玉树之行于葛建中既是“身心疲劳却精神愉悦的享受”。① 更是作者畅游“精神王国的自由之旅。”② 因为作者受孕于这片土地,玉树这片土地成为作者胎血和印记的精神乐土——作者不止一次重申:每年都有去玉树的冲动。葛建中玉树之旅于他总括有二十五次之多,其作品大多也与玉树都有挥之不去的心迹底色,玉树已然成为作者文学抵达的一个精神象征,也是成就作者文学“才略”和“程器”展开的“根”基所在。

时间在一个特别的结点静默:2010年4月14日,青海省玉树藏族自治州府所在结古镇为中心发生7.1强烈地震,一时间山川失色,生灵涂炭,玉树人民生命财产遭受巨大损失。

面对造化的不意侵扰和无常的恣意打击,诗人的心弦再次叩响。只不过这一次不是普通意义上的羁旅之叹和审美流连了,而是撼动作者无忧之乡的动地哀歌,其感慨沉痛,凄咽深婉的内里却于高声部“颂唱”的壮歌下面展开。《玉树沉思曲》是葛建中系列玉树挽歌主题中一个壮美的弦乐四重奏: “一个悬念在玉树之上/在蓝天之上/在鹰翅之上/在冰柱之上/在经石之上/-----在头发和骨骼之上----”。乐章的引序/呈示部。 在所有“玉树之上”,在“季节以外”,在柔情和狂虐潮落之下,作者以“玉树的基因”来品尝这血色的国殇以及由此激发的“祟高”(康德式的“祟高”)。 “崇高------把精神力量提高到了超过平常的程度,而让我们在内心里发现完全另一种类的抵抗的能力,这种能力使我们有勇气来同自然界的似是而非的全能威力较量一下”。 ③ ——“在头发和骨骼之上”:这是对生命祟高的唱赞,更是面对自然伟力的悲壮“较量”。

葛建中摄影作品.通天之河

此篇在葛建中玉树挽歌数篇中是离开地震这一事件结点最远的,作品末尾注明5月1日,而距这一事件最近的作品是《结古的三个瞬间》。在地震后的第三天,在一个相对平静的心绪落点,在爱憎交集的尘世边缘,痛定思痛,作者胸臆低回:“在我们这个表情丰富的星球/巨大的山脉、河流、湖泊、大海/微小的细胞、花草、鱼虫、人类/都以一个方向旋转/在竞生竞荣过渡/这环环相因的因果、这生生不息的往复/这周而复始的轮回/这无始无终的劫难------”。 第二章节的发展给人的感觉似乎是引序/呈示部的反复:“在玉树之上/一个器皿有一种光泽/一种物件/一种力量/一个姿式/一个问候/都在命运晨被众神加持------”。

没有急管繁弦的叨扰,节奏、旋律、辞章声律的情感底色在一片苦难的大地上渐趋暖色——永生的主题在烈焰中升腾:“生,只是在找寻一个归宿/死,只是又一次旅行”。作者以诗的方式自觉地完成了从一个面临道德形而上学的“深渊”到积极的精神建构活动的大跨越;完成了“从一个信念到另一个信念/从一种海拔到另一种海拔”的修正与超越(相对于“坎坷于唐尧之朝;傲想烟霞,憔悴于圣明之代”唐.王勃)。此间吟咏的生死劫难不是一般意义上的感触抒发,而是对人类精神普遍困境的价值拷问;“语言的飘泊者,你永远流浪在异乡”。④ 作者以其个体经验中屡屡与玉树张弛牵引的精神脐带直觉地意识到自己与江源土地维系的某种紧张关系——抑或是汉语思想的现代使命期待与神性拯救的文化语境相遇?

[FS:PAGE]

玉树,二十多次风雨交锋跋涉碰撞狂喜回味。“每一次的旅行都意味着一次逃亡”。⑤ 人往高处行进的过程是超越自我,不断摆脱庸俗杂念的精神历练之旅。在不断的行进和抵达中,玉树早已成为熔铸作者灵魂的摇篮,一片寄托文学之梦的心灵净土!这使得作者得以领受从一般人生活界面的浅显感触忧伤进入个体生命体验“众生”仁慈悲悯大境界的先天土壤的生活恩典。每一次玉树之旅都是作者经受心灵教育的心路历程:“风雪无羁的岁月/仍承受伤感与苦寒/一遍遍的默念/一声加持的号声/一次命定的旅行/一个静待转世的轮回”。这首《心中的嘛呢》诗成于玉树地震前的06年,结合阅读在《玉树沉思曲》的艺术品相,可知作者长期的积淀、淬火与促发的坚韧磨砺。而这正是一个 作家有望厚积薄发,有所突破,不断创新的前提。

从某种意义上,可以说葛建中是当代作家中能够长期进入藏区且善于感受藏文化意蕴内涵的“异乡人”!

诗人奏响或者被叩击:哀思与颂歌交替成为《玉树沉思曲》的主部主题和副部主题乐章:激越的文字追随逝者的灵魂扶遥直上:那是雪山的王冠、 婴儿的梦境、康巴音调、翻飞的僧装。生命竞渡的天空下,长歌的和声吞吐坎坷人生翩跹轮回:“在玉树之上/朴素的生活在念珠上转动/在奶茶里融洽/在歌中倾诉/在酒里表达/在风雪中弥漫/在马背上的风姿/有人间稀少的热烈。”——小提琴的痛惜低音琴弦的挽留泣诉的沉吟明快的和弦音奏响第三乐章:“早晨的幕布从暗夜拉开/上午的火从生命蒸腾/夜晚将酥油点亮/不朽的还有我兄弟姐妹的眼睛/那些我注目的星星/那些星星没有名字/只频频眨动水晶般的眼睛/生,只是在找寻一个归宿/死,只是又一次旅行/沉重的肉身/烈火/会让灵魂永生。”生命的无常及其荒诞经过诗歌语言的洗礼而映射出澄澈的哲理况味来。

葛建中摄影作品.结古怀想

在《玉树沉思曲》的第四个章节——“乐章”让我们继续比附音乐的想像:男女重声唱出回旋的“康巴音调”:“玉树/我曾经的栖身之地/我今生爱恨交加的家乡/在海拔四千米之上------/玉树啊/你将血衣埋葬在废墟深处------/将爱铭刻于坚硬的石头------。”作者温热的手笔在高亢的和声中一一抚过“飘雪的天空”、“坚硬的石头”、“撕裂的经幡”、迎风的巴颜喀拉山口、“蒙尘的念珠”和“白塔”。乐声渐远,献给“遇难者和永生的玉树”的乐章虽戛然休止,余音恢弘,山河肃穆!

[FS:PAGE]

在葛建中的诗作向度中总是呈现对于理想世界的纯情执着——近似宗教的虔诚:“大雨在梦中从未停息/黑夜里的残酒让独居者清醒------/成熟的果子垂挂在远方/而梦总要迎风而上。”(《旱季》) 作者长期以来一直以一个独居者身份书写、思考、漫步。在沉闷的生活画卷中,作者题写生日:“重复的生活/轮回的祭礼”。(《未竟的春天》)在同一时间产生的作品中作者置身高原:“在世俗之外/广阔的天边/一脉山飘荡在天外/终年的积雪聆听我的心跳/云端的山路 /飘扬的经幡/山间响彻阵阵呼唤/阳光下积雪与绿草叙说/一颗心便是一盏灯火。”(《昆仑山的雪》) 孤独于人的类属性原本相悖,或者说人的社会性向来是反孤独的,但孤独却助成承载类个体自为自足的思想镜像(考察前贤的“孤独”,自觉的孤独于成年人心智何其重要啊!)。作者读书为文赋诗漫步沉思,一路走来,幻想“语言使灵魂不死”,感受孤独且甘之如饴。

无论文学观念及其身体力行的信念实践,葛建中的诗歌作品都无愧于文学赋予人的“普遍的、一般的人性”——普世价值的热烈响应:“在通向心灵的路上,每一首诗都如走过的每一步,他们或露或含泪或者啼血或傲霜,铺说了一条荆棘丛生、千回百转、真诚向善的心路历程。”⑤ 诗歌成就了作者上下求索的不屈人生,诗歌谱写了葛建中迢迢旅途中迭起不衰的孤傲心曲。

传统的中国诗人精神取向是“乐感”——儒道皆然,其指向是现世从而拒绝另一个世界(超世)。⑥ 在葛建中诗歌创作中可品读出已植入的佛理感悟和对世界彼岸的神往寄托,笔者分析这不仅仅是审美假以飞翔的翅翼,重要在于有认识论的意义指涉。作为思想的一种形式,诗歌向往“彼岸”,正是弃绝“逍遥”,承载自我“拯救”的一种姿态,何其可喜!

葛建中摄影作品.雪山

在葛诗中直面“荒诞”的悟道与过多的“咏叹”相比,无形中给人以优柔有余而张力稍逊的遗憾。相反的例子譬如成诗于1988年的《无题》悖理组合,力量交织,灵犀衷来:“想倾诉更多/语言已搁浅/想喝咖啡/杯具已碎/诗歌成于胸/笔已丢失/相聚梦中/醒来已是分离/为仔细看你/只好闭上眼睛。”

聊为指瑕。

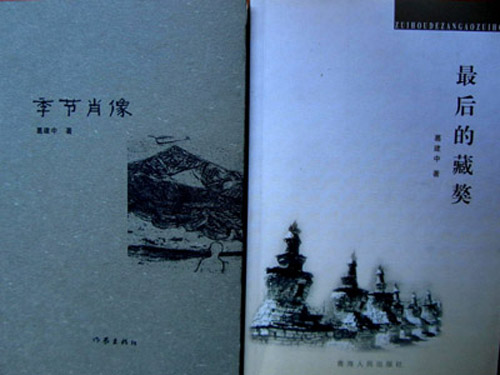

“我们确信到达了一个地方,但实际上,这个地方不可能到达。”这句话赫然写在葛建中散文集《最后的藏獒》里。这在热衷于探寻生命价值的作家那里进一步强调了需要赋予生命以一种极终意义的无穷渴求与瞻望——其途径是以文学言说者的个体经验扩展至现世语境的“到达”!

“在心为志,发言为诗”。新近由作家出版社出版的葛建中诗集《季节肖像》中辑录的92首作品为诗歌读者提供了一席心灵交流的论坛、一方认知高原大陆奇堀风土的视窗。

当人们从艺术活动中返观自身时,审美之旅已然启程!

葛建中摄影作品.安多高地

二

“生命不惟是以肉体的存在作为唯一象征的——美文的醇香时时令善饮者回味悠长。”——葛建中

披视葛建中散文创作集成《最后的藏獒》凡40余篇作品,从形质上大体可析分纪事散文(边走边想的“思”)、序文、文化人物随笔、散文诗(“情感”大于“思想”的)、文史小撰、书评等门类。这册散文集插页的图片又都是作者自己平素的拍摄积累,表现出作者盎然生趣和作家观察与思考的心智特征(同时,作者也爱好音乐,在这册散文集中专辟有4 篇“音乐纪事”的文章内容。另外,笔者以为《吉普赛之歌》也应为“音乐纪事”之属)。

在葛建中的散文创作中——美文长旅的意义一如醇酒酿造:作者认为“粮食升华为美文是由物质到精神的腾飞”。而“把粮食转化为酒并不仅仅靠才情或者经历之类,是祟高感、自觉感的----转化”。“美文的实现涉及到如何将作家的思想情感外化为语言这一问题------”⑦

葛建中摄影作品.藏地

“祟高感”、“自觉感”、与——“思想情感”:作者将理性精神和情感力量相提并论,让日神与酒神交杯共饮。它体现了葛建中散文的风格基调——情与文交织,抒情与叙事共存、诗歌的节拍与沉思的步履并举的散文理想。《结古纪事》是葛建中玉树题材作品中,相对于诗歌意念的主体人格的另一层面的绽放、洇染。无疑这又是作者“行走”常态下的文学活动的延续。浏览葛建中散文集《最后的藏獒》三辑目录:“走遍青海”、“精神的旅途”、“幸福在路上”。无不以动态的“行走”总领。于行走中的“到达”也在企望的预期中。这个预期就是“触摸坦荡自由”、“忘记时光和庸杂念头”。⑧ 从早期80年代行走的“感触和激动”到90年代文学内省的“悟道”,作者以放眼走遍青藏为自励。以文学构想和对现实有时几乎是实证勘查的学科眼光加上诗歌吟唱来回应尘世生活中虚无的噪点,试图“给予”生活以某种意义:与其它篇什比较,《结古纪事》有观察、言说、纪事兼有人物随笔、文化散文的境域特征,只不过作者的纪事线索屡被嵌入行文当中的N段记忆“闪”断。从《达瓦卓玛》歌声动人到玉树结古镇偶遇的爱情凄美,作者似乎想从散文主体人格的“我”“跨界”进入小说虚构的场景?而往往在凝视传奇、浪漫——被赋予“自由、坦荡”色彩的自然/人文景观之后,事物诸多殊相只在感性的聚合中驻足想像力而没有进入作家的知性视野。这使得“在场”的人物缺少一些层面相对丰富的成像看点。而在同样是另一次旅行到达玉树的纪述《最后的藏獒》中,从被作为商品的藏獒“小黑”到作者购买的铜铸“藏獒”,无不施以细腻怜爱的笔墨:“在那个阳光明媚的上午,我怀抱这只小藏獒回到招待所-----让藏獒蹲坐在床头柜上,有时抽着烟,躺在床上侧身看它。我觉得它也在默默无声地在看我。那串红、黄蓝相间的项链戴在它的颈项上美极了。” 当然,这篇散文的神来之笔还在于文未:“回到西宁,我把那红、黄、蓝三色相间的项链小心取下,解开后又缀上一只铜铃铛。我相信,戴上这只铜铃铛,这只蹲坐的狗就会站起来,会走,会跑,会成为那只远离了草原故乡的小黑。”如此情状的细腻笔触,绝不是为文造情,其主旨投向乃是诸如张承志《一页的翻过》文化关怀和人文情结。这篇散文中所描述的无踪迹的烟雾和消亡的蒙古马,萦绕脑海的小藏獒和蹲坐在床头的铜像藏獒都象征了那些“消隐于退缩的雪线之后的-----骑马的人,唱歌的人。”⑨ 对草原生态日趋恶化而表现出的大文化视角的忧患意识及其胸怀跃然纸上,作品情理交织、文理饱满,读来使人警醒盘桓,意味绵长!

[FS:PAGE]

与《结古纪事》两相比照,散文《最后的藏獒》个体人格因为自然坦露而亲切可感,细节点染和主旨的内在指向相对完整和明朗,阅读容易引起共鸣。

这一作品产生的许多年后,我们另外读到关注藏獒,考据藏獒生态现状的社会思考《藏獒话题》。

检视散文文体的发展新潮,相对于非传统、无代际性质的“新散文”折射出时代特征:在此潮流中,六、七十年代出生的作家占绝大多数。如胡晓梦、冯秋子、黑孩等都是有着很强的突破性思维的散文作家。在审美取向上,“新散文”除去传承散文情感性的气质外,尝试进入更加广阔的心灵空间——无法掌控的潜意识、现代人潜在的焦灼等等均在散文创作的大视野。如果从文体实验(作家尝试作品风格定势的突破)方面考量,《结古纪事》无论叙事附带的信息传递和文本容纳的场景措置以及文化引证等工作都毫无疑问地验证作家向拓展散文内涵方向奋进的姿态,但缺乏知性的充分观照,简笔构勒的“述”多于点染的“思”;作为思想言说者或称“个体人格”,散文中的书卷气与概念、“祟高感”、“自觉感”(工具理性倾向的)一旦固化统领感官,就有可能会遮蔽大散文视野,窒息散文灵动顾盼的思想气氛。上世纪五、六十年代的杨朔、秦牧、刘白羽的“时文”即典型的个案。“与世俱进”——当下对散文的内涵外延的理解和实践也都是全新的。主编《美文》的贾平凹甚至主张:“把文学还原到生活中去,使实用的东西变为美文,比如政治家的批文,科学家的论文------”(无独有偶,余光中也持同一观点) 。散文介入文学的言说形式与其思考的“此在“意识空前解放。

葛建中摄影作品.方园

“夫缀文者情动而辞发,观文者披文以入理”(抱歉:笔者在此句未尾窜改了前人刘勰的一个“情”字)。诚愿葛君建中兄不断拓宽散文的文化视野,尝试新的创作手法,在现实生活的情理锻造中抵达人生和文学艺术的新境界!

葛建中诗集、散文集出版物

注:

①葛建中著《最后的藏獒.结古纪事》

②葛建中著《最后的藏獒.漂泊的美梦》

③阿尔森.古留加著《康德传》P.194

④葛建中著《最后的藏獒.美文长旅》

⑤葛建中著《季节肖像.后记》

⑥参阅刘小枫著述《拯救与逍遥》相关内容。

⑦葛建中著《最后的藏獒.美文长旅》

⑧葛建中著《最后的藏獒.走遍青海》

⑨葛建中著《季节肖像.飘远的雨季》