宗日舞蹈盆:见证青藏高原的远古文明

宗日舞蹈盆

“太神奇了,5000多年前的陶盆上居然有我们藏族跳锅庄的图案!”尼玛扎西回忆起十多年前村里出土这件“宝贝”时的情景,依然难掩兴奋。

尼玛扎西家住青海省海南藏族自治州同德县团结村。这里地处偏僻,高寒缺氧,却深藏黄河上游面积最大、内涵极为丰富的一处新石器时代文化遗址——宗日文化遗址。

“以前我们村子里的人经常能捡到一些陶片、碎骨,但不知道是什么。”尼玛扎西说。

村民所说的现象引起了考古学家的注意。1994年,经国家文物局批准,考古工作者对宗日遗址进行了挖掘整理。附近一些村民也参与了挖掘过程,尼玛扎西就是其中之一。

“我们用铲子把上面的土揭了一层,大约20公分以后,骨头、坛子就出来了。”尼玛扎西说:“大家你推我、我拉你,都往前挤,我看到那个盆上画着两排人,手拉手转圈,我们过节时就这样跳舞的。”

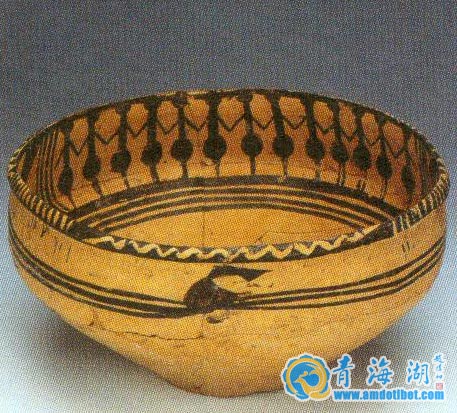

这件舞蹈盆高12.3厘米,口径26.4厘米,距今约5300年。陶盆内有两组人像,头饰较宽大,下着裙装,手拉手跳舞,生动地描绘出一幅集体舞的画面。

尼玛扎西的直观感受与考古学界的论证有些契合。一些专家认为,宗日文化与藏族起源有密不可分的关系。“宗日遗址的发现,成为与卡若遗址、曲贡遗址并存的藏族最早的三大文明源之一。”青海省柳湾彩陶研究中心研究员王国顺说,“它所创造的游牧文明至今影响着藏族勇猛、耐寒、喜肉食的民族个性。”

还有一些专家认为,彩陶盆内的实心圆点代表太阳,锥立状人代表古代“九巫”,他们在进行一种原始的迎日送日仪式,其中的连臂舞蹈为太阳舞,是后世连臂舞的最初意义和形态。“这件舞蹈盆既是一部古代巫书,也是民俗志。”青海省文物考古研究所研究员李国林说。

遗址处常年经雨水冲刷,水土流失将遗址台地的前沿部位分割成大小不一的深沟和凸台。记者来时,凸台上面已辟为农田,是这一地区良好的农业基地。田边的荒地上是大片灰坑和窖穴,造型规整,底面平整。

“显然是当时人们为了储存食物需要而特意挖成的,有的则用来倾倒生活垃圾。”李国林认为,青藏高原腹地在远古时代并不是蛮荒之地,而是中华文明的发祥地之一。

经过三年野外工作,宗日遗址共挖掘墓葬341座,出土文物23000余件。仅彩陶就有896件,占随葬品总数的7%。

其中,独具特色的是夹砂乳白色粗陶。“这些陶器在泥质中加入一些杂质,制成的陶主要用作烧火做饭的炊具。可以长时间在火上进行烧烤不易炸裂,就像我们现在使用的砂锅。”青海省博物馆研究员孙丽宁说。

据考证,5000年前,青海地区属于从母系氏族社会晚期向父系氏族社会早期过渡的时期,当时生活用品以陶器为主,烧制陶器的技法比较成熟。

专家认为,从对宗日遗址的发掘对比来看,在新石器时代,青藏高原已不只是某个单一原始部落在活动。4000多年前,当青藏高原其他地区的人们为衣食忙碌时,宗日人就在巴曲与玛曲(黄河)之间的三角地带,建设起富饶的家园。

“正是通过研究宗日文化,不断揭开藏族起源的悬疑,帮助我们重新认识多元一体的中华文明。”王国顺说。