对藏族民间棋艺抢救保护的思考

作者:角巴东主

来源:《青海藏族》

时间:2007-12-01 11:26:13

点击数:

藏族棋艺是藏族人民集体智慧的结晶,是藏族民间文化宝库中不可多得的一颗璀璨的明珠。在三千多年的历史发展中,藏族传统棋艺流传十分广泛,喜爱的人十分之多。它不仅是历代藏族赞布(藏王)喜爱的藏棋艺术,而且古今藏族农牧民中广为流传,甚至藏族妇女和十几岁的小孩子都会下各类棋。但是,随着现代化进程中强势文化的激烈冲击,这种本土文化形态,大部分青少年已经不愿接受,藏族棋艺的生存环境十分危机,正处于失传的边缘。因此,对藏族传统棋艺的抢救和保护迫在眉睫。

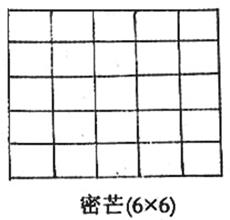

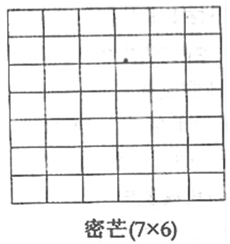

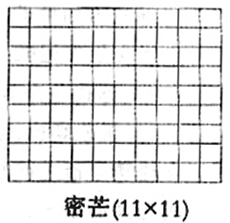

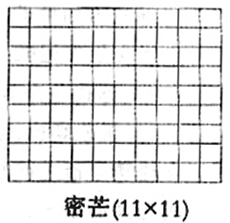

藏族棋艺是非常重要的非物质文化遗产之一。藏语称为“密芒”,其意思为藏式围棋,汉语的意思是多格子的棋或者多眼棋,是藏民族一种古老而传统的文化活动。在其漫长的传承过程中,不断丰富、壮大,已发展成为一种内容丰富多彩、比赛方式多样的棋类,如9×1 9、17×17、14×14、9×9、8×8、7×7····,以及围挤棋、适宜儿童的、棋子较少的棋类等。

在历史上,藏族人非常喜欢下棋,尤其在贵族阶层比较盛行,西藏历代王臣都爱好棋艺。据《旧唐书·吐蕃传》载,吐蕃人喜“围棋陆博,吹蠡鸣鼓为戏"。可见在唐代的吐蕃围棋已经广泛流行了。著名藏族英雄史诗《格萨尔王传》中也记载有格萨尔大王和辛巴梅乳泽与魔国大臣秦恩下棋的故事。近年在青海省玉树藏族自治州曲麻莱县和西藏昌都地区发现了格萨尔的棋盘,是石头上刻的棋盘,棋盘上的四方格式的图案十分清楚。当地牧民群众至今还在那个棋盘上下 棋,以示纪念格萨尔和三十员大将。因此,藏族棋艺历 史悠久,流传久远,在藏民族中久而久之成了一种风俗。由于受这一传统文化的影响,以前在藏族农牧区,男人们普遍喜欢下棋,夏季农闲时,村子中央总是许多人围在一起下棋,里面有不少棋迷。牧民们在草原上放牧时经常性地两两三三习惯√l生地集中在一起下藏棋,争高低。由此可见,下棋是藏族人民最感兴趣而重要的活动之一。但是随着社会的发展和现代文明的冲击,除了个别地方,现在很少看见人们下棋的情景,藏棋正趋于灭绝。

说藏棋“密芒"最早是宫廷贵族棋,是因为“密芒"曾是藏族王室决定重大国事活动的占卜用具,对弈者用输赢来决定重大国事。后来“密芒”渐渐成为王室的棋类娱乐项目,也就有了宫廷贵族棋的叫法。而“密芒”流人民间后,又有了新的规制和路数,也就成为了平民百姓棋。“密芒"的1 7路棋盘,与三国以前的围棋盘一样。从藏围棋“密芒”和围棋的物理性质看,棋盘的大小几乎一模一样,一个是1 7路棋盘,一个是1 9路棋盘,一个是l 2个座子。现代围棋没有座子。古代围棋有座子。其余下法几乎完全一样,这两种棋简直就像孪生兄弟。

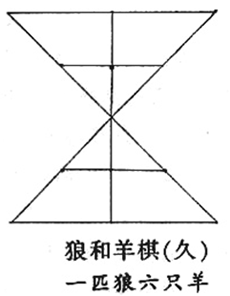

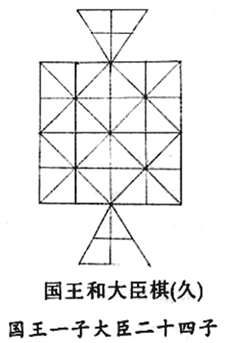

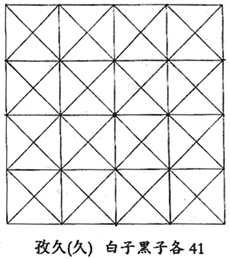

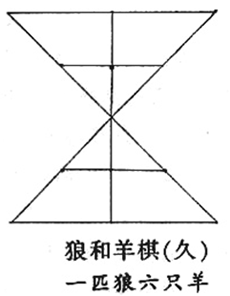

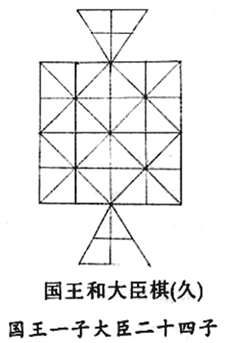

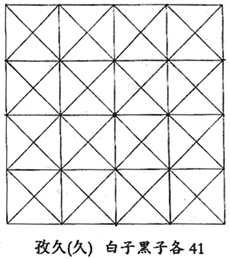

与此相比,“久”①的下法与围棋截然不同,分布局和战斗两个阶段,“久”也是一种简单易学的棋.充分展现出藏民族富于想象力,富于表现力的特点,藏 民族生活的情趣完全跃然小小棋盘上。和“密芒”不 一样,“久”的棋盘种类较多,如:挤棋、鱼棋、狼和羊 棋、皇帝和大臣棋(见图)等,这些棋在安多地区非常流行,应属于“久”的类型。但是,“密芒”必须是格子的棋(见图)。“久”棋胜负的结果不在于吃掉了多少子,占了多少地;而是黑棋要赢,必须在棋盘上摆出一些固定的棋形才行,比如下十三路棋盘,则黑方在白方不少于1 3个子之前,摆出“枪”、“鞋”和“三排军队”等各种图形,才可以胜利。

关于藏棋的起源,目前学术界尚存争议,一是认为围棋是汉地传人西藏的,并保留了古代汉族围棋的规则;二是认为起源于西藏苯教时期,是用于卜算和念咒语用;三是认为藏式围棋和中国围棋分别起源.并且各自平行发展。无论如何,近来的西藏吐蕃墓葬中发现的棋子,将藏棋历史推前了3000年。在阿里古格王朝的废墟中,也发观了一块砂岩,上面整齐地画着2.5米见方的格子,极类似现今的围棋盘。

敦煌文献中记载,松赞干布的父亲朗日松赞的大臣琼布·苏孜色是著名的政治家、军事家,擅长下密芒,而且棋艺高超,他能边处理公事边下棋。这说明远在松赞干市之前密芒早已广为流传,而且已经有了相当高的水平,绝非是草草初创。

2000年在墨竹工卡县加玛乡村北侧,相传为吐蕃松赞干布出生地的“强巴米久林宫殿”遗址下,“密芒”棋盘终于奇迹般地重见天日。

棋盘凿刻子长1.44米、宽O.56米、厚O.1 8米的菱形花岗岩表面中央,棋盘长宽均为0.44米.正方形,两端各凿有一块放置棋子的凹坑。凹坑直径O.11米、深0.04米,棋盘表面均有磨损,线条较为模糊但可以数清有多少格。这个棋盘纵横有1 7×l 7格。共298个交叉点以放置棋子。

与唐代围棋不同的是,棋盘纵横1 7道线与中原早期1 7道线唐代围棋没有什么区别,所不同的是这个棋盘没有星位点边框。在棋规方面也有不少差别:第一,西藏围棋只有纵横各1 7道线;第二,西藏围棋由白棋的一方先走;第三,对局前棋盘上摆好的1 2个子,黑白各6枚,交叉摆放,这1 2个子的位置是固定不动的;第四,西藏围棋没有让棋子的做法.对局双方如果实力有差别,一律用“贴目”的办法解决.具体“贴目”多少,由双方在对局前商定。据说西藏围棋还有两条特殊的规定:第一,如果一方的棋子做活后,可形成八宝吉祥图案的某一种,要在原有的数目上加8个棋子;第二,如一方的对角两个星位座子和天元均被对方吃掉,要给对方增加24个棋子。

17世纪前后,藏式围棋的发展进入兴盛时期,并出现了专门论述棋艺的书籍。19世纪中叶,著名的藏族天文历算家丹巴加措也是一个高明的棋手,曾有一本关于围棋的专著—一《密芒吉单居》(《藏棋之理论》),成为国际间研究究围棋发展交流的珍贵资料。

1958年锡金王子去日本访问时与日本围棋高手下的就是17路棋盘的“密芒”,当时引起了日本棋坛的震动,王子说是一个西藏喇嘛教会下棋的。这就说明藏棋艺术不仅上层贵族人士中流行,而且在僧人喇嘛中也广为流行。

2005年6月在云南省迪庆藏族自治州香格里拉县举办了香格里拉藏棋节,特邀了国内外的围棋专家对藏族棋艺开展了深入的探讨,取得了很好的效果。

2006年在青海省人民政府的大力支持和邓本太副省长的具体指导下,在西宁市隆重举办首届藏族棋艺表演大赛,其目的是为了挖掘和保护藏棋这一传统的非物质文化遗产,也使这一文化传统在民间继续传承、传播、发扬、光大,丰富藏族人民的文化生活。通过藏棋表演和比赛,更加全面充分地展示藏棋所蕴涵的文化底蕴,感受藏文化神奇的魅力!

下面就藏族优秀传统棋艺的抢救和保护方面.谈谈个人的几点思考,供参考:

l、我认为,从事藏学研究工作的专家学者以及管理人员,应该把藏族传统的非物质文化遗产列为研究课题,积极地投入精力和财力,并且与其他学科一样认真对待,对藏棋等传统文化的抢救和保护工作作出贡献。目前我们看到的这些即将濒临灭绝的非物质文化遗产,如果不很好地抢救保护,将会给国家和民族带来不可弥补的损失。为此,我们相关的专家学者,以及政府职能部门要引起足够的重视。从多层次、多角度、多方位,用藏汉英三种文字撰写各种文章、论文以及读本,大力推广,全面地抢救和传承。在社会上还没有完全消失的要加以保护和发展,即将消失的要进行抢救和保护,这样做才有希望。

2、我们建议各有关党政部门和有关领导主动积极地响应党和政府对非物质文化遗产抢救保护的号召.肩负起非物质文化遗产的抢救和保护重任,尽快组织好有关专家学者以及文化工作者,努力抢救好、保护好、传承好优秀的传统无形文化。从2007年起,有关省区政府都要在每年举办本地区的民族文化旅游节时,应该将藏族棋艺大赛等传统文化活动列入文化旅游节的活动,给予大力的支持。尤其是各有关自治州、县、乡、村一级都要在一年一度的赛马会等民族节日中,开展此项活动。通过开展活动,可以使州与州、县与县、乡与乡、村与村之间交流经验,互相学习,取长补短。

3、我们有关部门牵头、组织好有识之士,很好地宣传好藏族棋艺的抢救和保护的重要性和必要性。在少数民族传统的非物质文化遗产的抢救保护方面,党和国家提出了一系列的政策和措施,如果我们不抓好这千载难逢的历史机遇,将会带来不可弥补的缺憾。因此,我们首先要提高对非物质文化遗产抢救保护的认识,此外每个有识之士从书面和口头大力宣传其重要性,尤其是电台、电视、报刊等新闻媒体的宣传更为重要。

另外,我们有关单位或部门邀请基层的农牧民棋手到省电视台、电台讲座,向广大人民群众传授棋艺知识。与此同时,还要把藏棋等藏族传统文化常识列入大学和中学教材。让更多的人了解民族文化的博大精深,尤其是青少年学生应掌握好我们中华民族传统文化的基本常识,从而做到代代相传。

总之,对即将濒临灭绝的传统非物质文化遗产进行抢救保护是一个很难的事情,任何事物的开始和发展很难,失传或濒临却容易,这是一个历史规律。但是,只要我们同心协力,共同努力,我想即将面临失传的藏族棋艺等许多非物质文化遗产能够重放光芒,代代永存。

注:①“久”:安多民间没有“久”和“密芒”的区分,所有的“久”和“密芒”都叫做“久”,不叫“密芒”,也不懂“密芒”的含义,但是书面上还是使用“密芒”较多。

笔者认为,安多民间尽管没有“密芒”的说法,但是“久’’和“密芒"之间的区别很清楚。如,鱼棋、皇帝和大臣棋、狼和羊棋、挤棋等等,都属于“久”的范围。

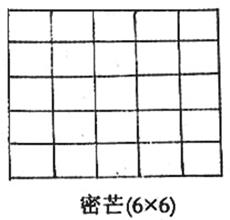

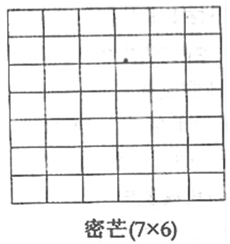

“密芒”是6×6、7×7、9×9等有方格的藏棋,应该是属于“密芒”的范畴。下面的“久”和“密芒”的棋盘图中能清楚的看到其区别。

藏族棋艺是非常重要的非物质文化遗产之一。藏语称为“密芒”,其意思为藏式围棋,汉语的意思是多格子的棋或者多眼棋,是藏民族一种古老而传统的文化活动。在其漫长的传承过程中,不断丰富、壮大,已发展成为一种内容丰富多彩、比赛方式多样的棋类,如9×1 9、17×17、14×14、9×9、8×8、7×7····,以及围挤棋、适宜儿童的、棋子较少的棋类等。

在历史上,藏族人非常喜欢下棋,尤其在贵族阶层比较盛行,西藏历代王臣都爱好棋艺。据《旧唐书·吐蕃传》载,吐蕃人喜“围棋陆博,吹蠡鸣鼓为戏"。可见在唐代的吐蕃围棋已经广泛流行了。著名藏族英雄史诗《格萨尔王传》中也记载有格萨尔大王和辛巴梅乳泽与魔国大臣秦恩下棋的故事。近年在青海省玉树藏族自治州曲麻莱县和西藏昌都地区发现了格萨尔的棋盘,是石头上刻的棋盘,棋盘上的四方格式的图案十分清楚。当地牧民群众至今还在那个棋盘上下 棋,以示纪念格萨尔和三十员大将。因此,藏族棋艺历 史悠久,流传久远,在藏民族中久而久之成了一种风俗。由于受这一传统文化的影响,以前在藏族农牧区,男人们普遍喜欢下棋,夏季农闲时,村子中央总是许多人围在一起下棋,里面有不少棋迷。牧民们在草原上放牧时经常性地两两三三习惯√l生地集中在一起下藏棋,争高低。由此可见,下棋是藏族人民最感兴趣而重要的活动之一。但是随着社会的发展和现代文明的冲击,除了个别地方,现在很少看见人们下棋的情景,藏棋正趋于灭绝。

说藏棋“密芒"最早是宫廷贵族棋,是因为“密芒"曾是藏族王室决定重大国事活动的占卜用具,对弈者用输赢来决定重大国事。后来“密芒”渐渐成为王室的棋类娱乐项目,也就有了宫廷贵族棋的叫法。而“密芒”流人民间后,又有了新的规制和路数,也就成为了平民百姓棋。“密芒"的1 7路棋盘,与三国以前的围棋盘一样。从藏围棋“密芒”和围棋的物理性质看,棋盘的大小几乎一模一样,一个是1 7路棋盘,一个是1 9路棋盘,一个是l 2个座子。现代围棋没有座子。古代围棋有座子。其余下法几乎完全一样,这两种棋简直就像孪生兄弟。

与此相比,“久”①的下法与围棋截然不同,分布局和战斗两个阶段,“久”也是一种简单易学的棋.充分展现出藏民族富于想象力,富于表现力的特点,藏 民族生活的情趣完全跃然小小棋盘上。和“密芒”不 一样,“久”的棋盘种类较多,如:挤棋、鱼棋、狼和羊 棋、皇帝和大臣棋(见图)等,这些棋在安多地区非常流行,应属于“久”的类型。但是,“密芒”必须是格子的棋(见图)。“久”棋胜负的结果不在于吃掉了多少子,占了多少地;而是黑棋要赢,必须在棋盘上摆出一些固定的棋形才行,比如下十三路棋盘,则黑方在白方不少于1 3个子之前,摆出“枪”、“鞋”和“三排军队”等各种图形,才可以胜利。

关于藏棋的起源,目前学术界尚存争议,一是认为围棋是汉地传人西藏的,并保留了古代汉族围棋的规则;二是认为起源于西藏苯教时期,是用于卜算和念咒语用;三是认为藏式围棋和中国围棋分别起源.并且各自平行发展。无论如何,近来的西藏吐蕃墓葬中发现的棋子,将藏棋历史推前了3000年。在阿里古格王朝的废墟中,也发观了一块砂岩,上面整齐地画着2.5米见方的格子,极类似现今的围棋盘。

敦煌文献中记载,松赞干布的父亲朗日松赞的大臣琼布·苏孜色是著名的政治家、军事家,擅长下密芒,而且棋艺高超,他能边处理公事边下棋。这说明远在松赞干市之前密芒早已广为流传,而且已经有了相当高的水平,绝非是草草初创。

2000年在墨竹工卡县加玛乡村北侧,相传为吐蕃松赞干布出生地的“强巴米久林宫殿”遗址下,“密芒”棋盘终于奇迹般地重见天日。

棋盘凿刻子长1.44米、宽O.56米、厚O.1 8米的菱形花岗岩表面中央,棋盘长宽均为0.44米.正方形,两端各凿有一块放置棋子的凹坑。凹坑直径O.11米、深0.04米,棋盘表面均有磨损,线条较为模糊但可以数清有多少格。这个棋盘纵横有1 7×l 7格。共298个交叉点以放置棋子。

与唐代围棋不同的是,棋盘纵横1 7道线与中原早期1 7道线唐代围棋没有什么区别,所不同的是这个棋盘没有星位点边框。在棋规方面也有不少差别:第一,西藏围棋只有纵横各1 7道线;第二,西藏围棋由白棋的一方先走;第三,对局前棋盘上摆好的1 2个子,黑白各6枚,交叉摆放,这1 2个子的位置是固定不动的;第四,西藏围棋没有让棋子的做法.对局双方如果实力有差别,一律用“贴目”的办法解决.具体“贴目”多少,由双方在对局前商定。据说西藏围棋还有两条特殊的规定:第一,如果一方的棋子做活后,可形成八宝吉祥图案的某一种,要在原有的数目上加8个棋子;第二,如一方的对角两个星位座子和天元均被对方吃掉,要给对方增加24个棋子。

17世纪前后,藏式围棋的发展进入兴盛时期,并出现了专门论述棋艺的书籍。19世纪中叶,著名的藏族天文历算家丹巴加措也是一个高明的棋手,曾有一本关于围棋的专著—一《密芒吉单居》(《藏棋之理论》),成为国际间研究究围棋发展交流的珍贵资料。

1958年锡金王子去日本访问时与日本围棋高手下的就是17路棋盘的“密芒”,当时引起了日本棋坛的震动,王子说是一个西藏喇嘛教会下棋的。这就说明藏棋艺术不仅上层贵族人士中流行,而且在僧人喇嘛中也广为流行。

2005年6月在云南省迪庆藏族自治州香格里拉县举办了香格里拉藏棋节,特邀了国内外的围棋专家对藏族棋艺开展了深入的探讨,取得了很好的效果。

2006年在青海省人民政府的大力支持和邓本太副省长的具体指导下,在西宁市隆重举办首届藏族棋艺表演大赛,其目的是为了挖掘和保护藏棋这一传统的非物质文化遗产,也使这一文化传统在民间继续传承、传播、发扬、光大,丰富藏族人民的文化生活。通过藏棋表演和比赛,更加全面充分地展示藏棋所蕴涵的文化底蕴,感受藏文化神奇的魅力!

下面就藏族优秀传统棋艺的抢救和保护方面.谈谈个人的几点思考,供参考:

l、我认为,从事藏学研究工作的专家学者以及管理人员,应该把藏族传统的非物质文化遗产列为研究课题,积极地投入精力和财力,并且与其他学科一样认真对待,对藏棋等传统文化的抢救和保护工作作出贡献。目前我们看到的这些即将濒临灭绝的非物质文化遗产,如果不很好地抢救保护,将会给国家和民族带来不可弥补的损失。为此,我们相关的专家学者,以及政府职能部门要引起足够的重视。从多层次、多角度、多方位,用藏汉英三种文字撰写各种文章、论文以及读本,大力推广,全面地抢救和传承。在社会上还没有完全消失的要加以保护和发展,即将消失的要进行抢救和保护,这样做才有希望。

2、我们建议各有关党政部门和有关领导主动积极地响应党和政府对非物质文化遗产抢救保护的号召.肩负起非物质文化遗产的抢救和保护重任,尽快组织好有关专家学者以及文化工作者,努力抢救好、保护好、传承好优秀的传统无形文化。从2007年起,有关省区政府都要在每年举办本地区的民族文化旅游节时,应该将藏族棋艺大赛等传统文化活动列入文化旅游节的活动,给予大力的支持。尤其是各有关自治州、县、乡、村一级都要在一年一度的赛马会等民族节日中,开展此项活动。通过开展活动,可以使州与州、县与县、乡与乡、村与村之间交流经验,互相学习,取长补短。

3、我们有关部门牵头、组织好有识之士,很好地宣传好藏族棋艺的抢救和保护的重要性和必要性。在少数民族传统的非物质文化遗产的抢救保护方面,党和国家提出了一系列的政策和措施,如果我们不抓好这千载难逢的历史机遇,将会带来不可弥补的缺憾。因此,我们首先要提高对非物质文化遗产抢救保护的认识,此外每个有识之士从书面和口头大力宣传其重要性,尤其是电台、电视、报刊等新闻媒体的宣传更为重要。

另外,我们有关单位或部门邀请基层的农牧民棋手到省电视台、电台讲座,向广大人民群众传授棋艺知识。与此同时,还要把藏棋等藏族传统文化常识列入大学和中学教材。让更多的人了解民族文化的博大精深,尤其是青少年学生应掌握好我们中华民族传统文化的基本常识,从而做到代代相传。

总之,对即将濒临灭绝的传统非物质文化遗产进行抢救保护是一个很难的事情,任何事物的开始和发展很难,失传或濒临却容易,这是一个历史规律。但是,只要我们同心协力,共同努力,我想即将面临失传的藏族棋艺等许多非物质文化遗产能够重放光芒,代代永存。

注:①“久”:安多民间没有“久”和“密芒”的区分,所有的“久”和“密芒”都叫做“久”,不叫“密芒”,也不懂“密芒”的含义,但是书面上还是使用“密芒”较多。

笔者认为,安多民间尽管没有“密芒”的说法,但是“久’’和“密芒"之间的区别很清楚。如,鱼棋、皇帝和大臣棋、狼和羊棋、挤棋等等,都属于“久”的范围。

“密芒”是6×6、7×7、9×9等有方格的藏棋,应该是属于“密芒”的范畴。下面的“久”和“密芒”的棋盘图中能清楚的看到其区别。

相关推荐